Archiv Aktuelles 2023

22.12.2023

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr

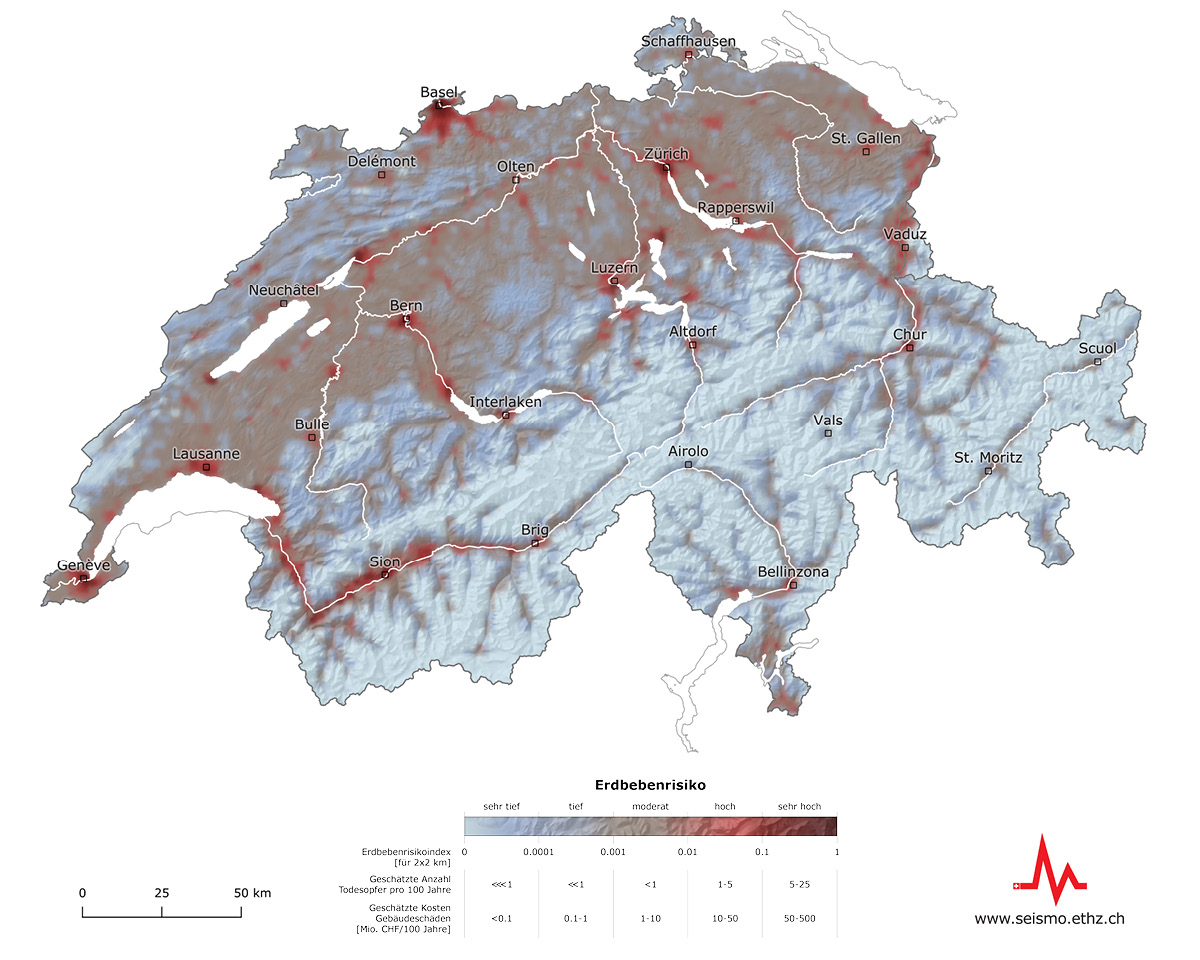

Mit dem im März 2023 veröffentlichten Risikomodell verfügt die Schweiz als eines der ersten Länder weltweit über eine frei zugängliche Grundlage, um fundierte Entscheide im Bereich Erdbebenvorsorge und Ereignisbewältigung zu treffen.

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und ein gutes neues Jahr.

Schweizerischer Erdbebendienst an der ETH Zürich

Weiterlesen...Gefährdung und Risiko sind zwei unterschiedliche Begriffe, die wir in unserem Erklärvideo anhand eines Bären veranschaulichen: Ein Bär im Wald stellt eine potenzielle Gefahr dar, weil er einem Schaden zufügen könnte. Zum Risiko wird er erst, wenn man sich in den Wald begibt.

Die Weihnachtskränze markieren die Gebiete mit dem grössten Erdbebenrisiko – die städtischen Gebiete. Das Erdbebenrisiko beziffert die möglichen Auswirkungen von Erdbeben auf Gebäude sowie die damit verbundenen finanziellen und menschlichen Verluste. Zwar unterscheidet sich die Erdbebengefährdung in diesen Regionen, aber aufgrund ihrer Grösse befinden sich in allen fünf Städten zahlreiche Personen und Werte, die bei einem Erdbeben betroffen wären. Zudem gibt es in diesen Städten viele, teils besonders verletzliche Gebäude, die oft auf einem weichen Untergrund stehen, der Erdbebenwellen verstärkt.

31.10.2023

Indonesische Regierung und Weltbank zu Besuch

Im Rahmen einer Studienreise in die Schweiz hat eine Delegation der indonesischen Regierung unter anderem den Schweizerischen Erdbebendienst (SED) an der ETH Zürich besucht. Diese von der Weltbank unterstütze Reise diente dem Wissensaustausch über das Risikomanagement von Katastrophen und die finanzielle Widerstandsfähigkeit. Mit dem neu gewonnen Wissen und den Erfahrungen aus der Schweiz möchte sich Indonesien besser vor zukünftigen Katastrophen schützen.

Weiterlesen...Indonesien befindet sich mit seinen über 6'000 Inseln am pazifischen Feuerring: Das Land ist aufgrund seiner Lage vielen Naturgefahren ausgesetzt, darunter Erdbeben, Tsunamis, Erdrutsche, Überschwemmungen und Vulkanausbrüche. Gemäss der Weltbank haben solche Katastrophen zwischen 2007 und 2018 über 7’000 Menschenleben gefordert und 55 Millionen Menschen vertrieben. Damit einher gingen jährliche wirtschaftliche Verluste von 2.2 bis 3 Milliarden US-Dollar, was etwa 0.2 bis 0.3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2018 entspricht. Um die 265 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner des Inselstaats besser vor den möglichen Risiken zu schützen, soll die finanzielle, physische und soziale Widerstandsfähigkeit Indonesiens gestärkt werden.

09.09.2023

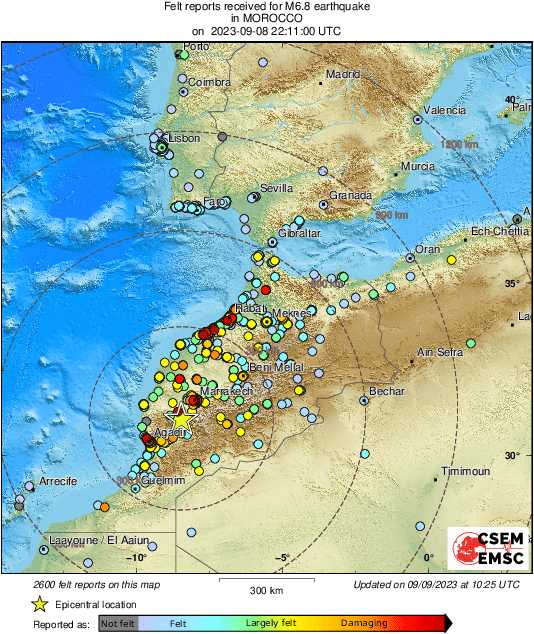

Starkes Erdbeben in Marokko

Im Hohen Atlas Gebirge in Marokko, rund 70 km südwestlich von Marrakesch, hat sich in einer Tiefe von rund 18 km heute Morgen früh um 00:11 Uhr (Schweizer Zeit) ein Erdbeben der Magnitude 6.8 ereignet.

Weiterlesen...Die Erschütterungen sind weitläufig verspürt worden, speziell in der Millionenstadt Marrakesch, aber auch in den Küstenstädten Casablanca, Rabat und Agadir am Atlantik. Verspürt wurde das Erdbeben auch im östlichen Nachbarland Algerien sowie in Spanien und Portugal, rund 1000 km entfernt vom Epizentrum. Zudem ereignete sich in der Nähe vom Hauptbeben, rund 20 Minuten später, um 00:31 Uhr (Schweizer Zeit), ein stärkeres Nachbeben mit einer Magnitude von 4.9. Weitere Nachbeben sind in den kommenden Tagen und Wochen zu erwarten. In dieser Region sind Erdbeben zwar eher selten, es gibt aber bekannte grosse Verwerfungszonen.

Die abgelegenen Bergregionen in der Nähe der Bruchzone sind besonders stark betroffen, denn dort lebt die Bevölkerung mehrheitlich in Häusern aus Lehmziegel oder Lehmkonstruktionen mit unverstärkten Ziegelsteinen, welche stark anfällig für Erdbebenerschütterungen sind. Deshalb kann bei einem Erdbeben dieser Stärke die Zahl der Todesopfer und Verletzten hoch ausfallen. Neben den Bergregionen weist gemäss Medienmeldungen auch die Millionenstadt Marrakesch hohe Opferzahlen auf.

25.08.2023

Besuchen Sie uns an der Scientifica!

Dieses Jahr ist es wieder so weit: Am 2. und 3. September findet an drei Standorten der ETH und Universität Zürich das grösste Wissenschaftsfestival der Schweiz statt. An über 60 Ständen und weiteren Veranstaltungen erfahren Sie mehr über aktuelle Forschung rund um das Thema «Was die Welt zusammenhält». Auch wir vom Schweizerischen Erdbebendienst an der ETH Zürich nehmen teil und gehen an unserem Ausstellungsstand sowie im Rahmen einer Kurzvorlesung der Frage nach, wie wir Erdbeben gemeinsam bewältigen können.

Weiterlesen...Erdbeben erschüttern die Welt ohne Vorwarnung. Welche Auswirkungen Erdbeben auf Personen und Gebäude haben können, zeigt das erste öffentlich zugängliche Erdbebenrisikomodell der Schweiz. Es schafft eine wertvolle Grundlage für Bevölkerung, Behörden und Wirtschaft, um die Schweiz besser auf Beben vorzubereiten und diese im Ereignisfall mit gemeinsamen Kräften zu bewältigen. Doch wo ist das Erdbebenrisiko am höchsten? Was tun, wenn die Erde bebt? An unserem Ausstellungsstand auf der ETH-Polyterrasse finden Sie Antworten auf diese und weitere Fragen. Lernen Sie die Auswirkungen von Erdbeben besser verstehen. Ausserdem erfahren Sie spielerisch, welche Massnahmen Sie zuhause ergreifen können, um besser auf das nächste Erdbeben vorbereitet zu sein.

Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie an der Kurzvorlesung von Prof. Stefan Wiemer, Direktor des Schweizerischen Erdbebendienstes. Die Kurzvorlesung findet am Sonntag, 3. September, um 14 Uhr, auf dem ETH Campus Hönggerberg statt (Zutritt ohne Ticket).

Mehr Informationen

25.08.2023

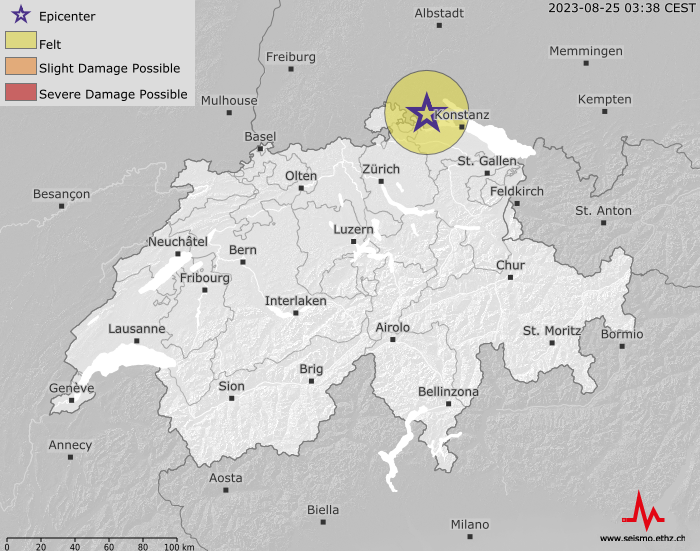

Spürbares Erdbeben nahe der Schweizer Grenze

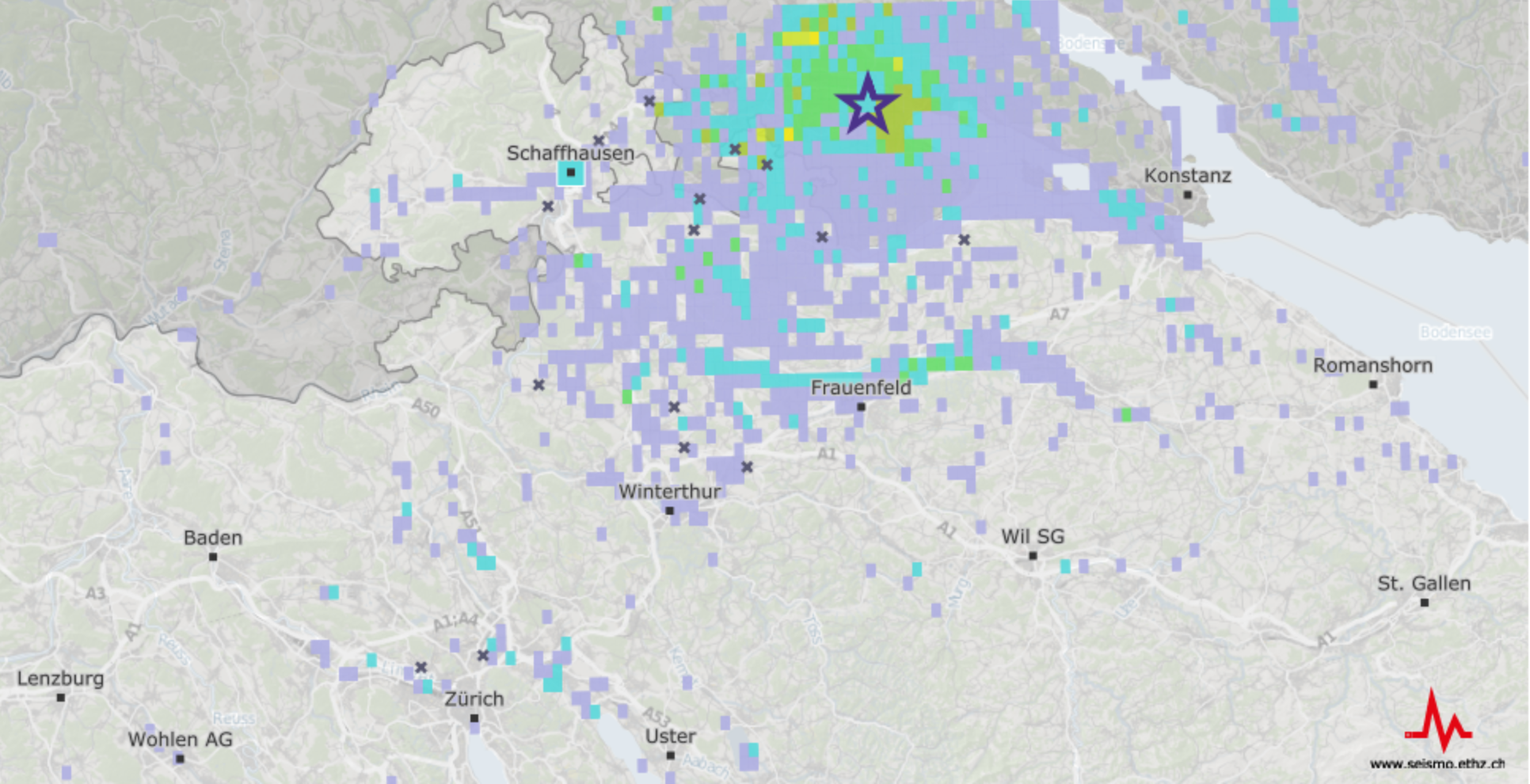

Am Freitag, dem 25. August 2023, hat sich um 3:10 Uhr (Ortszeit) zwischen Singen und Radolfzell am Bodensee (D), in einer ungefähren Tiefe von 10 km ein Erdbeben der Magnitude 3.4 ereignet. Die Erschütterungen des Bebens waren auch in der Schweiz leicht zu spüren, insbesondere in der Region Schaffhausen. Bei einem Erdbeben dieser Magnitude sind keine Schäden zu erwarten.

Weiterlesen...Dieses Beben ist das bisher Stärkste einer seit einigen Monaten aktiven Sequenz in der Nähe von Singen, gefolgt von dem Magnitude 3.2 Beben am 29. Juni 2023 und einem Beben am 27. Juni 2023 mit einer Magnitude von 3.1. Beide Beben wurden ebenfalls bis in die Schweiz verspürt.

29.06.2023

Mehrere spürbare Erdbeben bei Singen (D)

Am Donnerstag, 29. Juni 2023 hat sich um 17:57 Uhr (Ortszeit) 2 km östlich von Singen (D), in einer ungefähren Tiefe von 10 km ein Erdbeben der Magnitude 3.2 ereignet. Die Erschütterungen des Bebens waren auch in der Schweiz, vor allem in der Region Schaffhausen, zu spüren. Innerhalb einer Stunde nach dem Erdbeben sind beim Schweizerischen Erdbebendienst (SED) an der ETH Zürich über 30 Verspürtmeldungen eingegangen. Bei einem Erdbeben dieser Magnitude sind keine Schäden zu erwarten.

In der gleichen Gegend haben sich seit Dienstag mehrere kleinere Beben ereignet: ein Erdbeben der Magnitude 3.1 am Dienstagmittag und eines der Magnitude 2.6 am Donnerstagabend um 17:28 Uhr. Beide Beben wurden ebenfalls bis in die Schweiz verspürt.

21.06.2023

Erdbebenfrühwarn-App in Costa Rica veröffentlicht

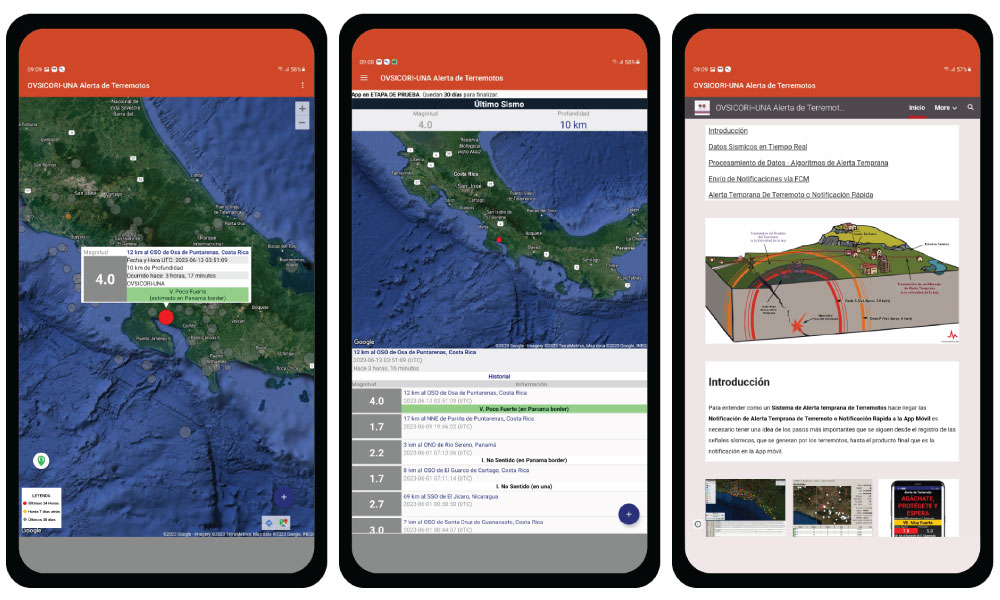

Erdbeben stellen in Zentralamerika die tödlichste Naturgefahr dar, sowohl wegen ihrer direkten Auswirkungen wie auch als Ursache für potenziell verheerende Tsunamis. Seit 2016 arbeiten Forschende des Schweizerischen Erdbebendienstes (SED) an der ETH Zürich mit Partnern in Zentralamerika zusammen, um im Rahmen des von der Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) finanzierten Projekts «Alerta Temprana de Terremotos en America Central» (ATTAC) Erdbebenfrühwarnsysteme in der gesamten Region aufzubauen. Letzte Woche hat das Projekt einen wichtigen Meilenstein erreicht: Das Vulkanologische und Seismologische Observatorium (OVSICORI) an der Nationalen Universität in Costa Rica gab den Start einer App für Smartphones bekannt, die Erdbebenfrühwarnungen für ganz Costa Rica herausgeben kann.

Weiterlesen...Erdbebenfrühwarnung

Potenziell schadenbringende seismische Wellen breiten sich mit einer Geschwindigkeit von zwei bis drei Kilometern pro Sekunde aus – das ist sehr schnell, aber deutlich langsamer als Informationen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Moderne seismische Netzwerke können ein Erdbeben innerhalb weniger Sekunden erkennen und eine Warnung ausgeben, welche die Erdbebenwellen überholt. Die Erdbebenfrühwarnung kann so Gebiete mit einer gewissen Entfernung vom Epizentrum vor den Erschütterungen warnen, bevor diese dort wenige Sekunden später auftreten. Wer die Warnung erhält, kann sofort Massnahmen ergreifen, um sich selbst zu schützen, oder automatische Prozesse zum Schutz von Maschinen einleiten. Der erfolgreiche Betrieb eines Erdbebenfrühwarnsystems erfordert ein dichtes Netz seismischer Stationen mit hoher Qualität und geringer Verzögerungszeit sowie eine spezielle Software, welche die Informationen in Echtzeit verarbeitet und eine Warnung ausgeben kann. Derzeit werden in Costa Rica zwei Open-Source-Algorithmen zur Datenverarbeitung eingesetzt: «Virtual Seismologist» und «FinDer». Beide hat der SED in den letzten zehn Jahren entwickelt und optimiert. Auch andere nationale Erdbebenüberwachungsbehörden in Zentralamerika setzen diese Algorithmen ein: INETER in Nicaragua, MARN in El Salvador und INSIVUMEH in Guatemala.

Essenziell für den Erfolg eines Erdbebenfrühwarnsystems ist die unverzügliche Übermittlung der Warnungen an die Nutzerinnen und Nutzer. Im Rahmen des ATTAC-Projekts wurde daher eine Smartphone-App entwickelt. Sie ist derzeit nur für Android-Handys verfügbar, die in Zentralamerika am weitesten verbreiteten Smartphones. Nebst Warnungen gibt die App zudem Verhaltensempfehlungen. In Costa Rica lauten sie: «Ducken, in Deckung gehen und festhalten». Ausserdem können die Nutzerinnen und Nutzer via App melden, wie stark sie die Bodenerschütterungen verspürt haben.

Weitere Entwicklungen

Auch nach der Veröffentlichung der App wird sie künftig weiterentwickelt, um ihre Leistung aufgrund der steigenden Nutzerzahl auf nationaler Ebene kontinuierlich zu optimieren. Zu weiteren geplanten Verbesserungen bis zum Ende des Projekts Mitte 2024 gehört die Unterstützung anderer Betriebssysteme und die Übersetzung in indigene Sprachen. Auch andere Partner des Projektes werden wahrscheinlich bis zum Ende des Projekts ihre eigenen öffentlichen Frühwarnsysteme ankündigen.

In der Schweiz wird die Erdbebenfrühwarnung ebenfalls als Mittel zur Verringerung des Erdbebenrisikos betrachtet. Der SED testet derzeit intern ein Prototyp-System. Allerdings ereignen sich starke Erdbeben in der Schweiz viel seltener als in Zentralamerika. Bei einem typischen Erdbeben der Stärke 6 würden in der Schweiz ausserdem die meisten Schäden in einem Umkreis von 10 bis 15 Kilometern um das Epizentrum auftreten, also innerhalb der sogenannten Blindzone. Dies schränkt die Nützlichkeit des Frühwarnsystems im Vergleich zu Zentralamerika ein. Dennoch werden durch die im Projekt «ATTAC» gewonnenen Erfahrungen einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung eines Erdbebenfrühwarnsystems für die Schweiz leisten.

Mehr Informationen

01.06.2023

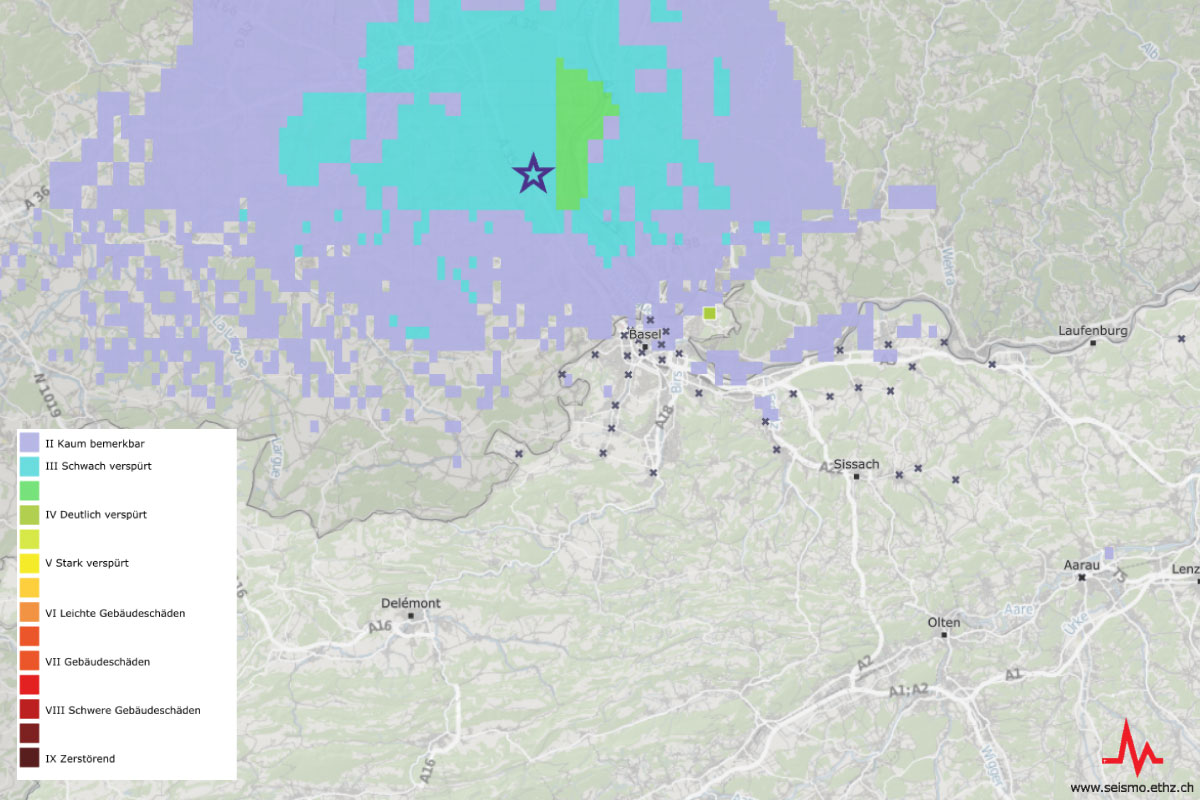

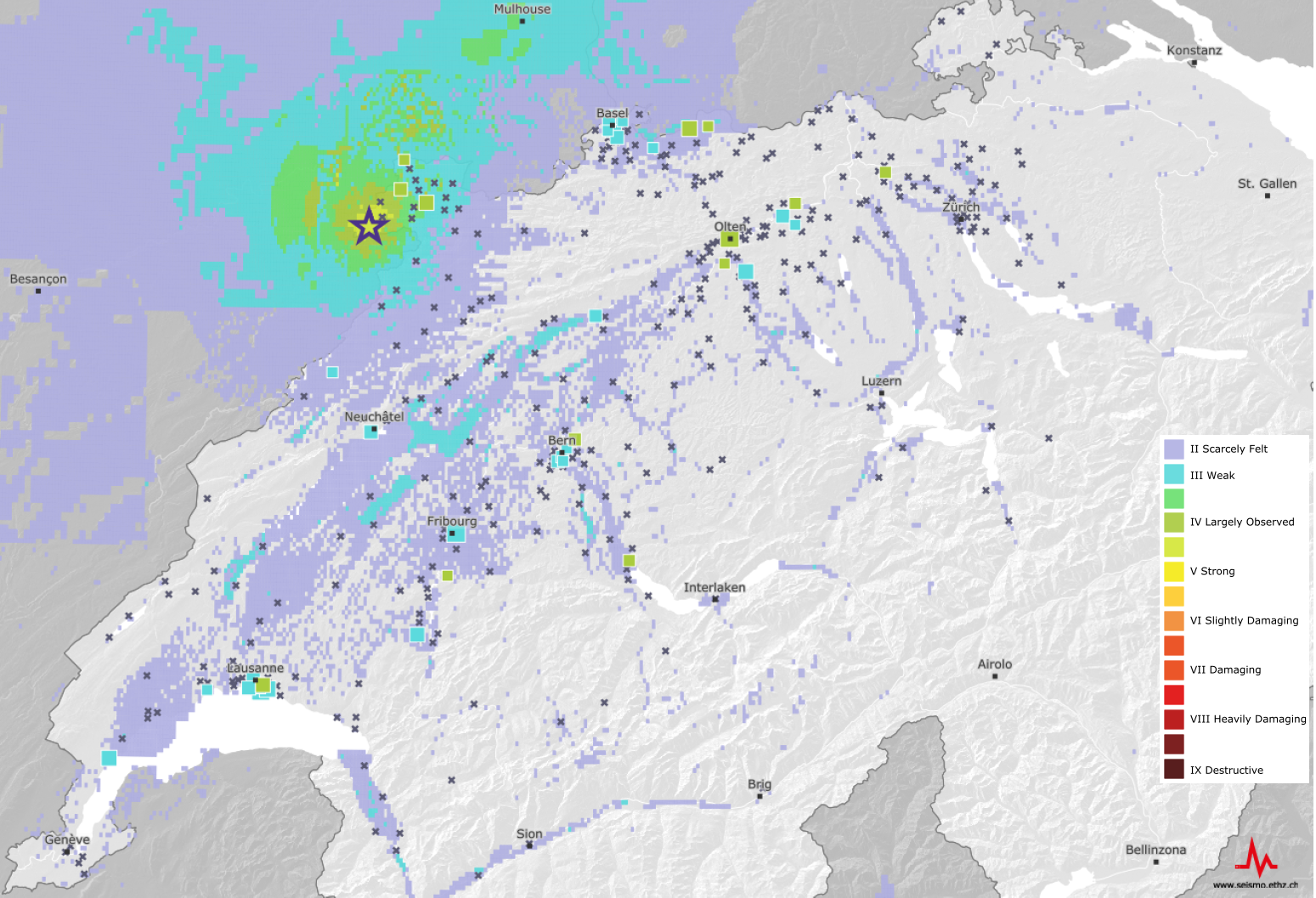

Erdbeben bei Mulhouse (F)

Der Schweizerische Erdbebendienst (SED) an der ETH Zürich hat in Frankreich, ungefähr 15 km nordwestlich von Basel ein Erdbeben registriert. Das Beben ereignete sich am 1. Juni 2023 um 14:48 Uhr (Ortszeit) mit einer Magnitude von etwa 3.6 auf der Richterskala. Dieses Erdbeben wurde über Basel hinaus bis nach Aarau verspürt. Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Regel nicht zu erwarten.

Bei dem Beben handelt es sich um das bisher stärkste Nachbeben des Erdbebens mit einer Magnitude von 4.7 vom 22. September 2022. Die Beben stehen in tektonischem Zusammenhang mit dem seismisch aktiven Rheingraben, der sich zwischen den Vogesen und dem Schwarzwald in nordsüdlicher Richtung erstreckt. Erdbeben sind in dieser Region nichts Aussergewöhnliches.

29.05.2023

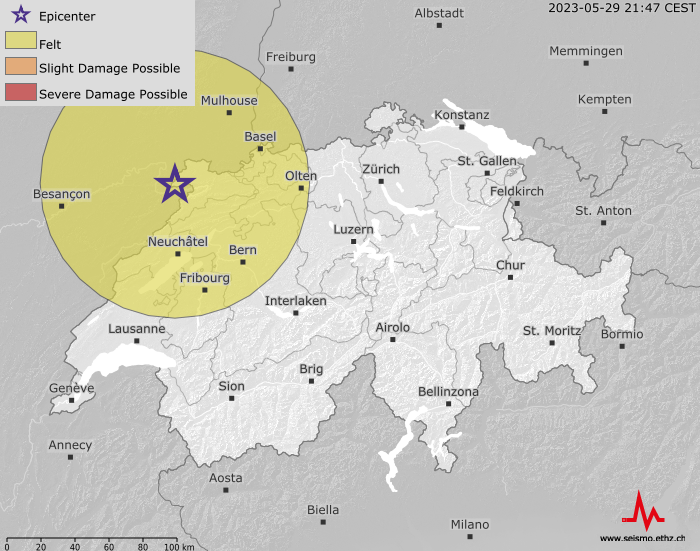

Spürbare Erdbeben bei Porrentruy und Zinal

Am Montag den 29. Mai 2023 hat sich um 21:16 Uhr (Ortszeit) 14 km südwestlich von Porrentruy (JU), direkt an der französischen Grenze, in einer ungefähren Tiefe von 6 km ein Erdbeben mit der Magnitude 3.8 ereignet. Die Erschütterungen des Bebens waren im Jura deutlich zu spüren. Auch aus dem westlichen Mittelland bis nach Lausanne und Thun, gab es Meldungen, dass das Beben verspürt wurde. Schäden wurden bisher nicht gemeldet. Bei einem Erdbeben der Stärke 3.8 können möglicherweise in der Nähe des Bebens kleinere Schäden auftreten, ernsthafte Schäden sind aber nicht zu erwarten.

Weiterlesen...Das Beben ist das drittgrösste in der seit Dezember 2021 in der Ajoie aktiven Réclère Sequenz. Stärker waren nur das initiale Beben vom Weihnachtstag 2021 mit einer Magnitude von 4.1 und das Beben vom 22. Maerz 2023 mit einer Magnitude von 4.3, das stärkste seit 100 Jahren in dieser Region.

Etwa zwei Stunden zuvor, um 18:29 Ortszeit, ereignete sich ein Beben der Stärke 3.1 bei Zinal (VS) im Val d’Anniviers, in etwa 7 km Tiefe. Dieses Beben, das in der Region leicht verspürt wurde, gehört zu einer seit einigen Jahren aktiven Sequenz, mit dem bisher stärksten Beben mit einer Magnitude 3.2 im August 2022.

22.03.2023

Weiträumig verspürtes Erdbeben bei Porrentruy (JU)

Am Mittwoch dem 22. März 2023 hat sich um 15:50 Uhr (Ortszeit) bei Réclère (JU), 12 km südwestlich von Porrentruy (JU), in einer ungefähren Tiefe von 6 km ein Erdbeben der Magnitude 4.3 ereignet.

Die Erschütterungen des Bebens waren im Jura deutlich zu spüren. Auch aus dem westlichen Mittelland bis nach Lausanne, Bern, Luzern und Zürich gab es Meldungen, dass das Beben verspürt wurde. In der ersten Stunde nach dem Erdbeben sind beim Schweizerischen Erdbebendienst an der ETH Zürich über 1'000 Verspürtmeldungen eingegangen, Schäden wurden bisher nicht gemeldet. Bei einem Erdbeben der Stärke 4.3 können möglicherweise in der Nähe des Bebens kleinere Schäden auftreten, ernsthafte Schäden sind aber nicht zu erwarten.

Weiterlesen...In den ersten fünf Tagen hat der SED zu diesem Beben sieben Nachbeben gemessen. Die beiden stärksten davon (22. März 2023: Magnitude 2.4; 27. März: Magnitude 3.0) wurden von der Bevölkerung in der Epizentralregion teilweise leicht verspürt. Weitere Nachbeben sind durchaus wahrscheinlich.

In der Ajoie wurden vor allem seit Dezember 2021 immer wieder Beben gemessen. Das Beben vom 22. März 2023 ist das stärkste, das in den vergangenen 100 Jahren in dieser Region aufgezeichnet wurde. In den nächsten Stunden und Tagen sind Nachbeben nicht auszuschliessen. Das letzte grössere, ebenfalls weiträumig verspürte Beben ereignete sich am Weihnachtstag 2021 mit einer Magnitude 4.1. Damals wurden über die nächsten Tage nur wenige Nachbeben registriert.

(Letzte Aktualisierung am 28.03.2023)

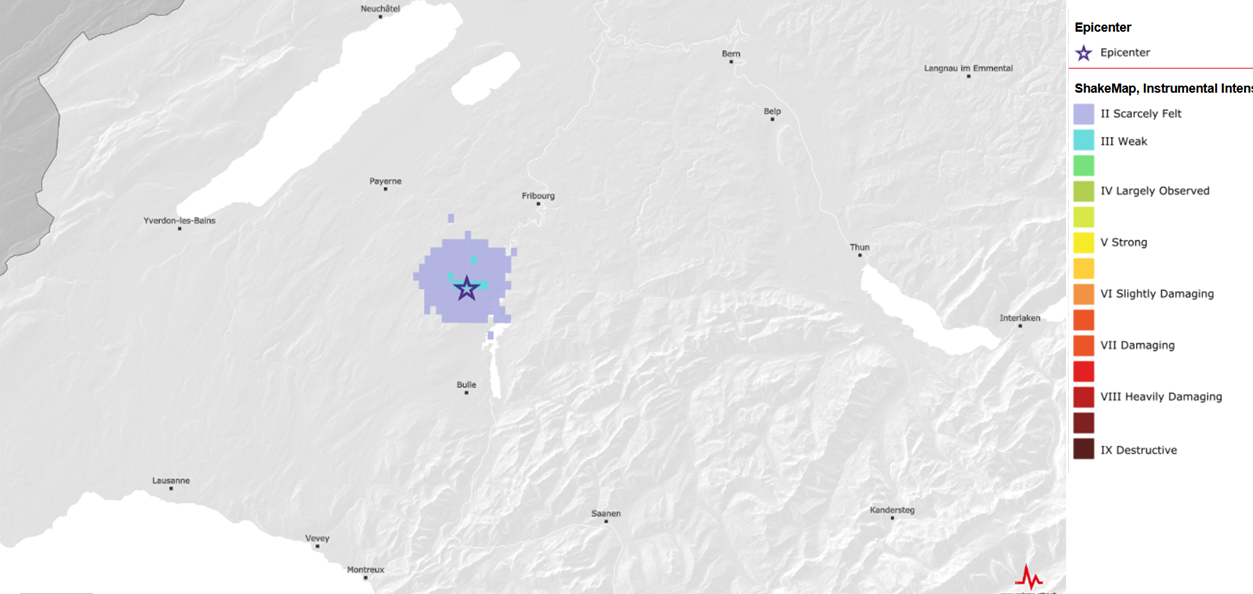

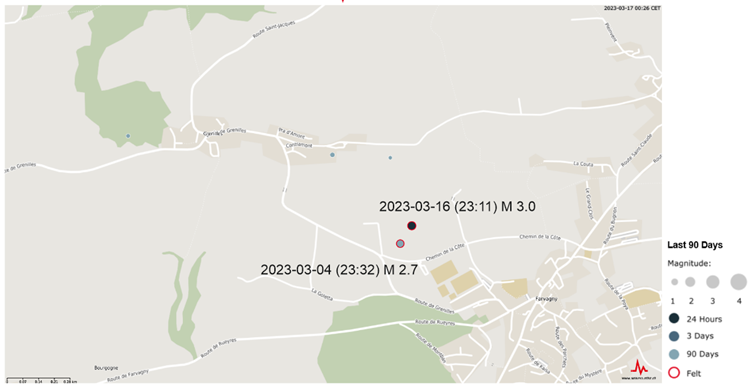

17.03.2023

Erneut ein Erdbeben bei Rossens (FR)

Am Donnerstag, 16. März 2023, um 23:11 Uhr (Lokalzeit) kam es erneut zu einem Erdbeben in der Nähe von Rossens (FR). Das Beben fand etwa 3 Kilometer westlich von Rossens (FR) und 14 Kilometer südwestlich von Fribourg statt. Es hatte eine Magnitude von 3 und ereignete sich in einer Tiefe von etwa 2 Kilometern.

Innerhalb der ersten Stunde nach dem Erdbeben sind beim Schweizerischen Erdbebendienst (SED) an der ETH Zürich mehr als 250 Verspürtmeldungen eingegangen. Die Berichte über Erschütterungen stammen überwiegend aus dem Gebiet um Rossens, Vuisternens-en-Ogoz, Treyvaux, Cottens (FR), Ecuvillens, Rueyres-Saint-Laurent und Corpataux. Bei einem Erdbeben dieser Stärke ist in der Regel nicht mit Schäden zu rechnen.

Weiterlesen...Das letzte spürbare Beben in der Region ereignete sich am 4. März 2023 mit einer Magnitude von 2,7 in einer Tiefe von etwa 4 Kilometern (siehe Aktuellbeitrag vom 5. März). Zuvor ereignete sich ein Beben mit ähnlicher Magnitude (2.6) am 19. August 2009 in einer Tiefe von 6 Kilometern. Diese Region ist aufgrund ihrer geologischen Beschaffenheit anfällig für Erdbeben. Das Molassebecken, ein Sedimentbecken, wird von Nord-Süd verlaufenden Verwerfungen und Störungen durchzogen, was ein bedeutender Faktor dafür ist, dass Erdbeben in diesem Gebiet häufig vorkommen.

09.03.2023

Erdbebenrisikomodell der Schweiz veröffentlicht

Am 7. März 2023, nach mehreren Jahren intensiver Forschung, hat der Schweizerische Erdbebendienst (SED) an der ETH Zürich zusammen mit dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) das erste öffentlich zugängliche Erdbebenrisikomodell der Schweiz publiziert (siehe Aktuellbeitrag vom 7. März 2023).

Im Zuge der Veröffentlichung wurden zahlreiche Produkte bereitgestellt, die das Erdbebenrisiko in der Schweiz erfahrbar machen. Einen Kurzbeschrieb und die direkten Links finden Sie unterhalb.

Darüber hinaus fanden an diesem Tag zwei Veranstaltungen statt, um den Medien und dem Fachpublikum das Modell vorzustellen. Eine Auswahl von TV Berichten ist unterhalb verlinkt. Am Fachanlass erfuhren die über 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Bund, Kantonen, Industrie und Wissenschaft mehr über die Teilkomponenten des Erdbebenrisikomodells, die Resultate sowie die durch das Modell entwickelten Produkte und deren Anwendungsbereiche. Zudem wurde der Nutzen des Modells und sein Beitrag für die Erdbebenvorsorge und die Ereignisbewältigung aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet.

Weiterlesen...Das Erdbebenrisikomodell und seine Resultate erklärt

- Die wichtigsten Informationen rund um das Erdbebenrisiko in der Schweiz finden Sie hier oder in der Informationsbroschüre «Erdbebenrisiko in der Schweiz: Mit welchen Auswirkungen müssen wir bei Erdbeben in der Schweiz rechnen? (PDF)».

- Ein Erklärvideo zum Thema Erdbebenrisiko in der Schweiz können Sie hier anschauen.

- Ermitteln Sie mit unserem interaktiven Tool Ihr ungefähres persönliches Erdbebenrisiko.

- Entdecken Sie die Karten des Erdbebenrisikos, der Erdbebengefährdung, Amplifikationsfaktoren und weitere Karten.

- Insgesamt 59 Szenarien illustrieren die möglichen Auswirkungen von Erdbeben in der Schweiz.

- Einen ausführlichen wissenschaftlichen Bericht zum Erdbebenrisikomodell finden Sie hier (auf Englisch): www.doi.org/10.12686/a20

TV Berichte

07.03.2023

Die Auswirkungen von Erdbeben in der Schweiz erstmals umfassend ermittelt

Bisher war wenig darüber bekannt, welche Auswirkungen Erdbeben in der Schweiz auf Personen und Gebäude haben können. Im Auftrag des Bundesrates hat der Schweizerische Erdbebendienst (SED) an der ETH Zürich zusammen mit dem Bundesamt für Umwelt (BAFU), dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS), der EPFL und weiteren Partnern aus der Industrie das erste öffentlich zugängliche und bisher fundierteste Erdbebenrisikomodell für die Schweiz entwickelt. Das Modell schafft eine neue Grundlage für Bevölkerung, Behörden und Wirtschaft, um sich auf Erdbeben vorzubereiten und das nächste Schadensbeben besser zu bewältigen.

Weiterlesen...Statistisch gesehen erlebt jede Person in der Schweiz im Laufe ihres Lebens mindestens ein Erdbeben, das ernste Schäden verursacht. Damit gehören Erdbeben neben Pandemien und Strommangellagen zu den grössten Risiken der Schweiz. Im Vergleich zu anderen Naturgefahren treten sie zwar seltener auf, können aber bedeutsame Schäden verursachen. Das nun veröffentlichte Erdbebenrisikomodell der Schweiz erlaubt es erstmals, die zu erwartenden Schäden fundiert zu beziffern. Während die Erdbebengefährdung abschätzt, wie oft und wie stark die Erde an bestimmten Orten in Zukunft beben könnte, beschreibt das Erdbebenrisiko die Auswirkungen auf Personen und Gebäude. Im Erdbebenrisikomodell werden dazu detaillierte Informationen zur Erdbebengefährdung, zum Einfluss des lokalen Untergrunds, zur Verletzbarkeit von Gebäuden sowie zu den betroffenen Personen und Werten kombiniert.

Grösstes Risiko in städtischen Gebieten

Das grösste Erdbebenrisiko besteht gemäss dem neuen Modell in dieser Reihenfolge für die Städte Basel, Genf, Zürich, Luzern und Bern. Zwar unterscheidet sich die Erdbebengefährdung in diesen Regionen, aber wegen ihrer Grösse befinden sich in allen fünf Städten zahlreiche Personen und Werte, die bei einem Erdbeben betroffen wären. Zudem verfügen diese Städte über viele, teils besonders verletzliche Gebäude, die oft auf einem weichen Untergrund stehen, der Erdbebenwellen verstärkt.

Die meisten Gebäudeschäden infolge von Erdbeben sind in den Kantonen Bern, Wallis, Zürich, Waadt und Basel-Stadt zu erwarten. Auf sie entfallen rund die Hälfte der geschätzten finanziellen Verluste. Gemäss den Modellberechnungen ist zu erwarten, dass Erdbeben über einen Zeitraum von 100 Jahren allein an Gebäuden und ihren Inhalten wie Möbel einen wirtschaftlichen Schaden von 11 bis 44 Milliarden Schweizer Franken verursachen. Insgesamt würden etwa 150 bis 1’600 Personen ihr Leben verlieren und schätzungsweise 40’000 bis 175’000 kurz- bis langfristig obdachlos werden. Hinzu kommen Schäden an Infrastrukturen und Verluste durch weitere Folgen von Erdbeben wie Hangrutschungen, Feuer oder Betriebsunterbrüche. Diese sind allerdings noch nicht im Modell berücksichtigt. Das Erdbebenrisiko verteilt sich dabei nicht gleichmässig über die Zeit, sondern ist durch seltene, katastrophale Erdbeben dominiert, die meistens ohne Vorwarnung auftreten.

Produkte und Nutzen

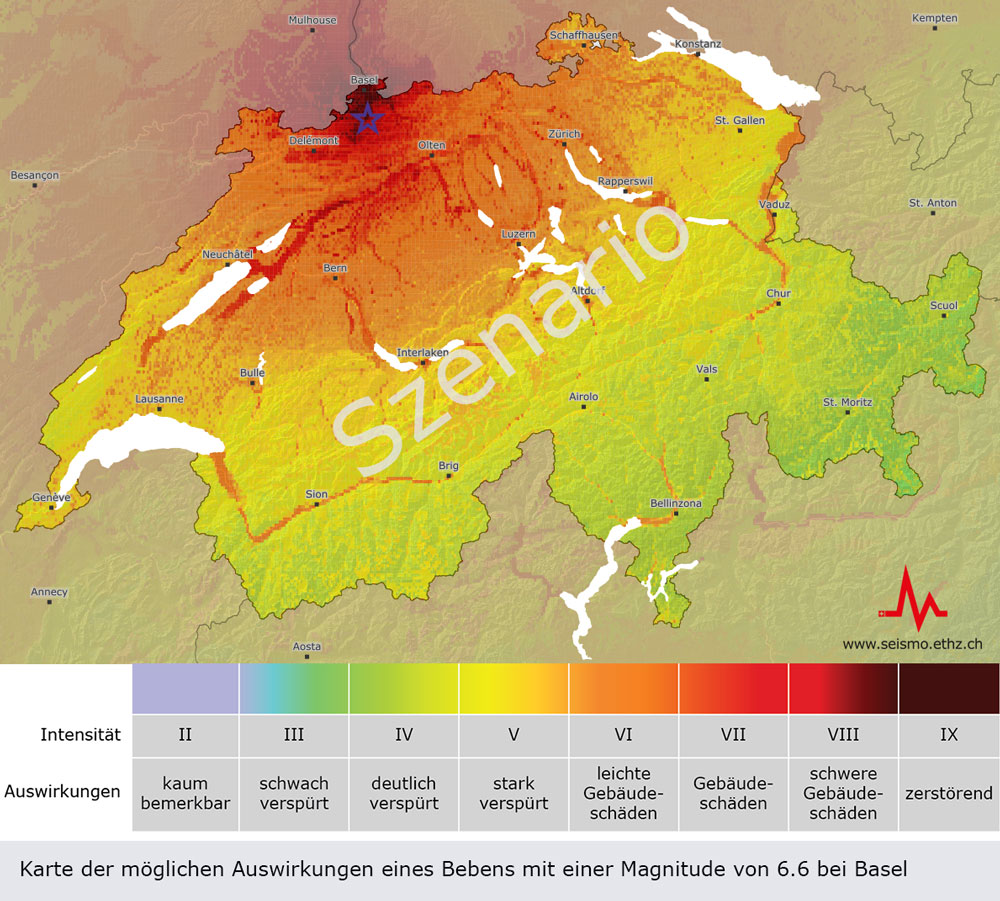

Neben Risikoeinschätzungen für gewisse Zeiträume und Orte kann der Erdbebendienst neu anhand des Erdbebenrisikomodells Szenarien erstellen. Damit lassen sich unter anderem die heute zu erwartenden Auswirkungen historischer Schadensbeben in der Schweiz veranschaulichen. Bei einer Wiederholung des Basler Bebens von 1356 mit einer Magnitude von 6.6 wäre in der Schweiz beispielsweise mit etwa 3’000 Toten und Gebäudeschäden im Umfang von ungefähr 45 Milliarden Schweizer Franken zu rechnen. Schwere Erdbeben können aber grundsätzlich überall auftreten. Der SED stellt deshalb für jeden Kantonshauptort und eine weitere Ortschaft ein Szenario für ein schadenbringendes Beben mit einer Magnitude 6 bereit. Ein solches Erdbeben ereignet sich durchschnittlich alle 50 bis 150 Jahre irgendwo in der Schweiz oder im grenznahen Ausland. Diese insgesamt 59 Szenarien sollen dazu beitragen, Behörden und Bevölkerung für die Auswirkungen von schadenbringenden Erdbeben in der Schweiz zu sensibilisieren.

Basierend auf dem Erdbebenrisikomodell wird der Erdbebendienst nach jedem Beben mit einer Magnitude von 3 oder grösser eine schnelle Schadensabschätzung veröffentlichen. Die schnelle Schadensabschätzung informiert die Bevölkerung und Einsatzkräfte bei weiträumig spürbaren oder schadenbringenden Beben über die zu erwartenden Folgen. Vereinzelte Schäden sind nahe dem Epizentrum etwa ab einer Magnitude von 4 möglich. Weiter lassen sich die Risiken für Gebäudeportfolios bestimmen oder detaillierte Szenarien für Städte und Agglomerationen erstellen. Als eines der ersten Länder weltweit verfügt die Schweiz damit über eine frei zugängliche Grundlage, um fundierte Entscheide im Bereich Erdbebenvorsorge und Ereignisbewältigung zu treffen.

Modellentwicklung

Bei der Entwicklung des Erdbebenrisikomodells der Schweiz wurde ein Schwerpunkt auf die Aufbereitung der Datengrundlagen gelegt. Über drei Millionen einzelne Erdbeben wurden simuliert, die sich in der Schweiz und dem grenznahen Ausland ereignen könnten. Die mehr als zwei Millionen Wohn-, Geschäfts- und Industriegebäude in der Schweiz wurden nach bestimmten Kriterien in Verletzbarkeitskategorien eingeteilt, um die möglichen Schäden infolge von Erdbeben modellieren zu können. Darüber hinaus liefern verbesserte Datengrundlagen zu den Verstärkungseffekten des Untergrunds ein deutlich besseres Bild der lokalen Auswirkungen. Trotz verbesserter Daten sind Abweichungen von den tatsächlichen Folgen aufgrund der Modellunsicherheiten zu erwarten. Um diese Unsicherheiten zu verkleinern und damit die Modellaussagen zu verbessern, wird das Erdbebenrisikomodell in den nächsten Jahren weiterentwickelt.

Das Erdbebenrisikomodell ist Teil des Massnahmenprogramms des Bundes zur Erdbebenvorsorge, welches das BAFU koordiniert. Es hat zum Ziel, ein umfassendes Erdbebenrisikomanagement auf Bundesebene sicherzustellen. Somit tragen die Erkenntnisse aus dem Erdbebenrisikomodell zur nationalen Risikoanalyse und zu den Vorsorgeplanungen auf Stufe Bund und Kantone bei. Diese schaffen eine gemeinsame Grundlage, wie Behörden, Bevölkerung und Wirtschaft die Auswirkungen eines Schadenbebens bewältigen und die zerstörten oder beschädigten Bauten und Infrastrukturen wieder instand setzen können. Zudem dient das nationale Erdbebenrisikomodell der sich im Aufbau befindenden Schadenorganisation Erdbeben (SOE) als wichtiges Element für die Planung und Durchführung ihrer Arbeit. Die SOE wird nach einem Erdbeben die zu erwartenden Kosten aufgrund von Gebäudeschäden abschätzen, damit rasch mit dem Wiederaufbau gestartet werden kann.

Dokumente zum Download:

Karte Erdbebenrisiko Schweiz in hoher Auflösung

Erdbebenrisiko in einem Video erklärt

technischer Bericht (auf Englisch, PDF)

05.03.2023

Erdbeben bei Rossens (FR)

Am Samstag, dem 04. März 2023 hat sich um 23:32 Uhr (Ortszeit) 3 km westlich von Rossens (FR), südwestlich von Fribourg, in einer ungefähren Tiefe von 4 km ein Erdbeben der Magnitude 2.7 ereignet.

Beim Schweizerischen Erdbebendienst an der ETH Zürich sind vorwiegend Verspürtmeldungen aus Farvagny und der näheren Umgebung eingegangen. Innerhalb der ersten Stunde nach dem Erdbeben sind 50 Verspürtmeldungen eingetroffen. Bei einem Erdbeben dieser Stärke sind in der Regel keine Schäden zu erwarten.

Das letzte spürbare Beben im Gebiet um Rossens wurden am 19. August 2009 mit einer Magnitude von 2.6 in einer Tiefe von 6 km registriert. In dieser Region kommt es immer wieder zu Erdbeben, die im Zusammenhang mit einer grob Nord-Süd verlaufenden Verwerfungszone stehen. Die meisten Erdbeben ereignen sich dabei an der Grenze zwischen dem kristallinen Untergrund und den Sedimenten des Molassebeckens.

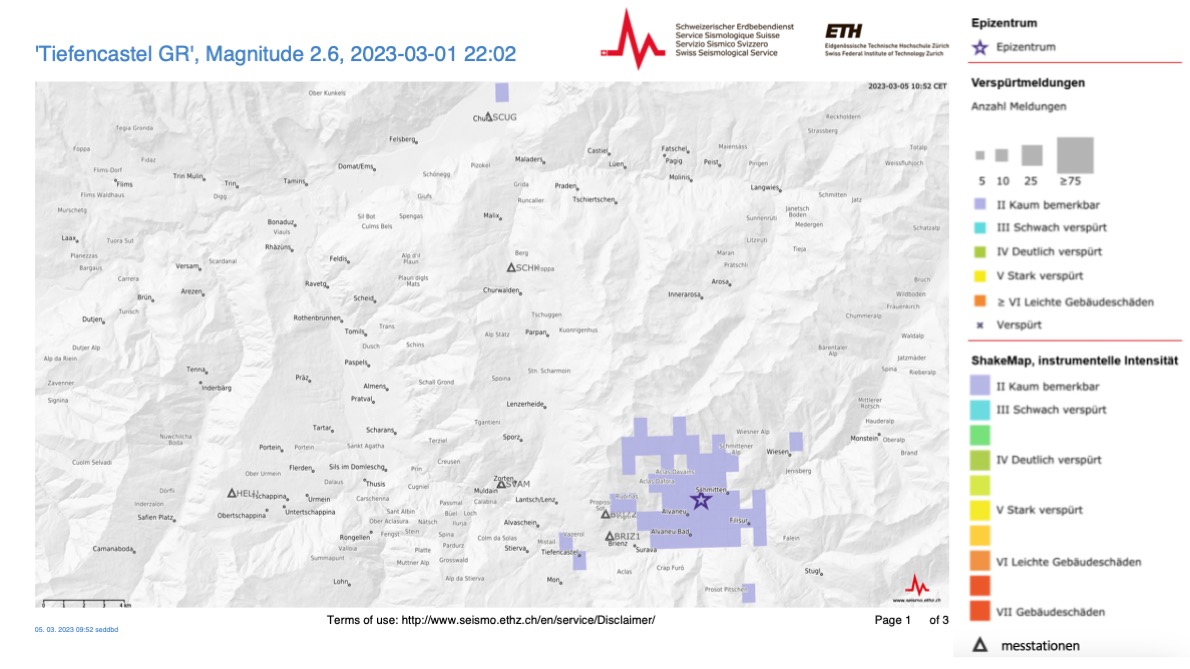

01.03.2023

Erdbeben bei Tiefencastel (GR)

In der Nähe von Tiefencastel (GR), wurde am Mittwoch, 1. März 2023 um 22:02 Uhr (Lokalzeit) ein Erdbeben der Stärke 2.6 in einer Tiefe von etwa 6 Kilometern gemessen.

Beim Schweizerischen Erdbebendienst an der ETH Zürich sind vorwiegend Verspürtmeldungen aus Alvaneu (GR) und der näheren Umgebung eingegangen. Innerhalb einer Stunde gab es 60 Verspürtmeldungen. Bei den meisten Verspürtmeldungen berichteten die Menschen von einem leichten Schütteln und dass sie überrascht waren. Es gingen zudem vereinzelt Berichte über Knallgeräusche ein. Solche Geräusche entstehen, wenn Erdbebenwellen an die Oberfläche treffen und sind eine häufige Begleiterscheinung von Erdbeben. Die Schwingungen des Bodens werden in die Luft übertragen und erzeugen Schallwellen. Bei einem Erdbeben dieser Stärke sind in der Regel keine Schäden zu erwarten.

10.02.2023

Mögliche Auswirkungen starker Erdbeben in der Schweiz

Im Nachgang an die zerstörerischen Erdbeben im syrisch-türkischen Grenzgebiet stellt sich immer wieder die Frage, welche Auswirkungen vergleichbare Erschütterungen in der Schweiz haben könnten. Basierend auf vorläufigen Ergebnissen des Erdbebenrisikomodells der Schweiz, das am 7. März 2023 veröffentlicht wird, hat der Schweizerische Erdbebendienst (SED) an der ETH Zürich zwei Szenarien berechnet: ein nicht zu erwartendes Beben mit einer Magnitude von 7.8 und eine Wiederholung des Bebens von 1356 mit einer Magnitude von 6.6. bei Basel. Mit einem ähnlich starken Beben in der Region Basel ist alle ist 2'000 bis 2'500 Jahre zu rechnen. Grössere Beben bis zu einer Magnitude von ungefähr 7 gelten in der Schweiz aufgrund der tektonischen Verhältnisse als möglich. Ein solches Beben an einem beliebigen Ort in der Schweiz hat eine jährliche Eintretenswahrscheinlichkeit von etwa 0.1 Prozent. Ein Beben mit einer Stärke von 7.8 ist im Unterschied dazu nicht zu erwarten. Aufgrund der logarithmischen Magnitudenskala wäre ein solches Beben rund 63 mal stärker als ein Magnitude 6.6 Beben, was sich auf das Schadensbild auswirkt.

Weiterlesen...Bei beiden Szenarien wäre die gesamte Fläche der Schweiz stark von den Auswirkungen des Bebens betroffen. In den jeweiligen Epizentralgebieten wäre mit grossflächiger Zerstörung zu rechnen. In den am stärksten betroffenen Kantonen würden bis zu 70 Prozent der Gebäude mässige bis zerstörerische Schäden aufweisen. Schweizweit würden beim Basel Szenario rund 77'000 Gebäude derartige Schäden aufweisen. Infolge wären ungefähr 3'000 Todesopfer zu beklagen und mit Gebäudeschäden im Umfang von ungefähr 45 Milliarden Schweizer Franken zu rechnen. Weitere Kosten entständen durch Betriebsunterbrüche oder Schäden an Infrastrukturen, diese sind aktuell noch nicht modelliert. Für das nicht zu erwartende Szenario mit einer Magnitude von 7.8 müsste von mehr als 15’000 Todesopfern und Schäden in der Grössenordnung von 250 Milliarden Schweizer Franken ausgegangen werden. Die Auswirkungen eines Magnitude-7.8-Bebens sind insbesondere deshalb grösser, weil ein solches Beben eine Verwerfung von 150 bis 200 km Länge aktiviert, wogegen ein Erdbeben der Magnitude 6.6 nur eine Verwerfung von etwa 30 bis 40 Kilometern Länge betrifft.

Das Erdbebenrisikomodell der Schweiz erarbeitet der Schweizerische Erdbebendienst (SED) an der ETH Zürich zusammen mit dem Bundesamt für Umwelt (BAFU), dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS), der EPFL und weiteren Partnern aus der Industrie. Das ab dem 7. März 2023 öffentlich zugängliche Erdbebenrisikomodell der Schweiz wird es erstmals erlauben, die zu erwartenden Schäden fundiert zu beziffern. Das Modell schafft damit eine neue Grundlage für Bevölkerung, Behörden und Wirtschaft, um sich auf Erdbeben vorzubereiten und das nächste Schadensbeben besser zu bewältigen.

08.02.2023

Einordnung der Erdbeben vom 6. Februar 2023 in der Türkei

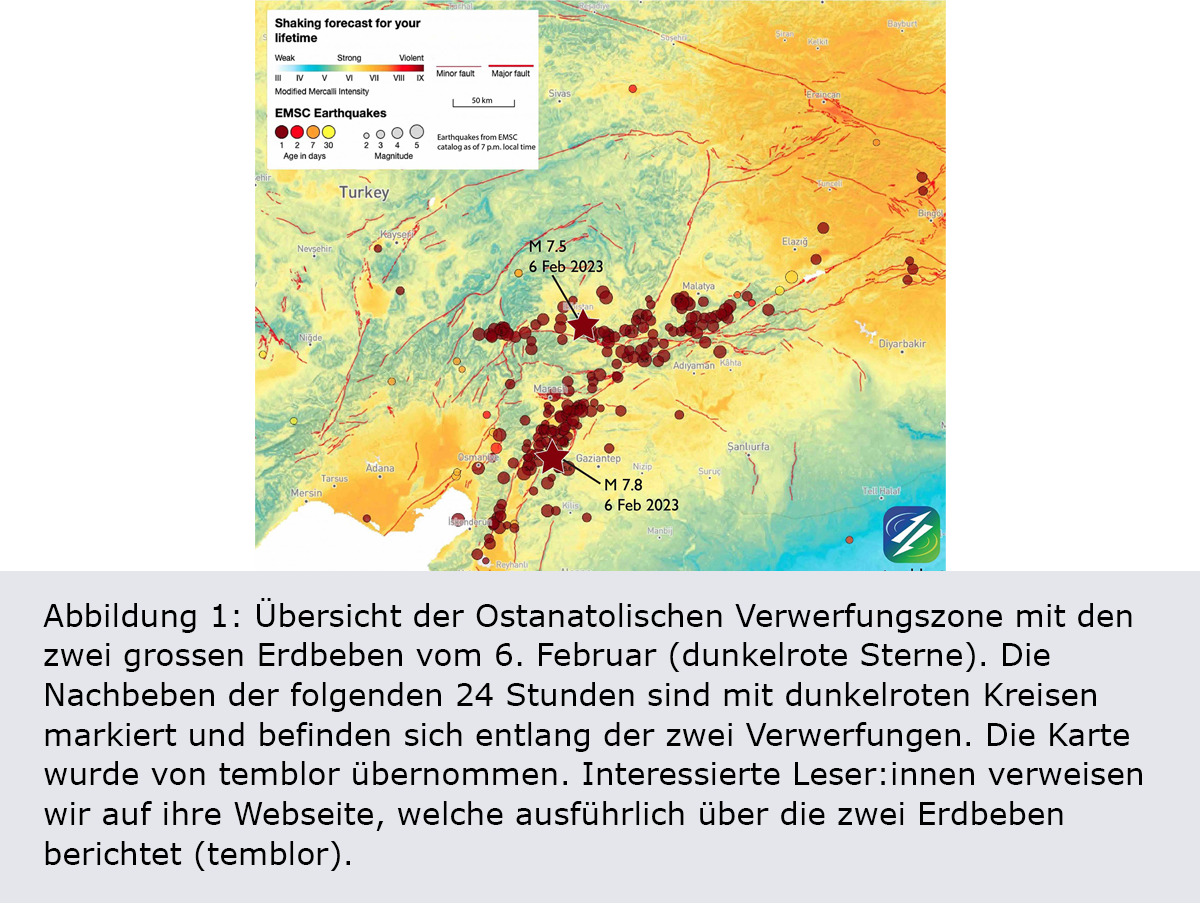

Die Erdbeben in der Türkei vom 6. Februar 2023 mit den Magnituden 7.8 und 7.5 sind verheerende Ereignisse, die das Leben von Millionen von Menschen in der Türkei und in Syrien massiv beeinträchtigen. Der Erdbebenherd des Gaziantep-Erdbebens (Magnitude 7.8) befand sich 18 Kilometer unter der Erdoberfläche und rund 9 Kilometer östlich von Sakçagözü. Der Erdbebenherd des zweiten Erdbebens (Kahramanmaraş-Erdbeben, Magnitude 7.5) befand sich in einer Tiefe von 10 Kilometern und ungefähr 100 Kilometer nördlich des ersten schweren Bebens auf einer zweiten Verwerfung. Die Millionenstadt Gaziantep in der Türkei liegt in unmittelbarer Nähe des Epizentrums des Gaziantep-Erdbebens und Aleppo in Syrien ist nur 100 km entfernt. Weitere zehn Grossstädte liegen direkt an der Verwerfungszone.

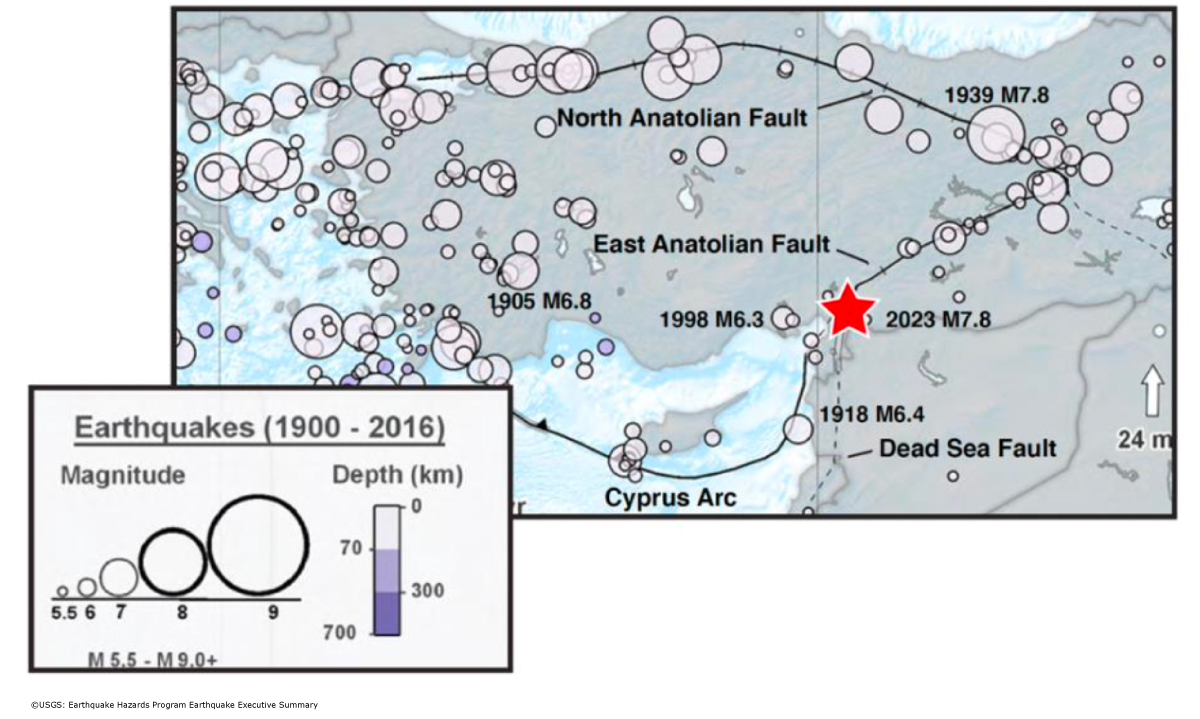

Weiterlesen...Die Erdbeben ereigneten sich aufgrund der Bewegung der tektonischen Platten. Die Region, in der die Erdbeben stattfinden, wird als "Triple Junction" bezeichnet, in deren Untergrund drei verschiedene Platten aufeinandertreffen: die Anatolische, die Arabische und die Afrikanische. Das Gaziantep-Erdbeben ereignete sich nach bisherigem Stand aufgrund der Bewegung des südlichen Teils der Ostanatolischen Verwerfungszone (siehe Abbildung 1). Diese Verwerfungszone verläuft im Südosten der Türkei und ist für viele der in der Region auftretenden Erdbeben verantwortlich. Über die Zeit bauten sich im Untergrund gewaltige Spannungen in der Verwerfungszone auf, die sich ruckartig freisetzten und damit die Bodenbewegungen auslösten, die zu verheerenden Schäden in der Region führten. Die Auswirkungen waren aber nicht nur lokal feststellbar, sogar in Zypern, 400 Kilometer vom Epizentrum des Gaziantep-Erdbebens entfernt, wurde noch eine dynamische Verschiebung von etwa 20 cm mit GPS gemessen (GPS: Globales Positionsbestimmungssystem).

Nach vorläufigen Berechnungen des United States Geological Survey (USGS) hat sich beim Gaziantep-Erdbeben ein grosser Abschnitt der Verwerfung auf einer vertikalen Fläche von ca. 220 x 30 km, was ungefähr der Fläche des Kantons Graubünden entspricht, rund 3.4 m weit verschoben. Das zweite Erdbeben mit einer Magnitude 7.5 hatte eine Bruchfläche von 40 x 20 km Fläche (vergleichbar mit der Grösse des Kantons Jura) und rutschte ca. 10 m. Mit weiteren Daten, die in den kommenden Tagen zur Verfügung stehen werden, werden diese Angaben zur Grösse und Bewegung der Bruchflächen weiter spezifiziert und können sich daher erwartungsgemäss noch massgeblich verändern.

Die Erdbeben brachten zahlreiche Gebäude zum Einsturz. In der Stadt Kahramanmaras sind beispielsweise geschätzte 16’000 Gebäude beschädigt worden (Report 6.2.23, Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute). Dies ist nicht nur auf die Stärke der Erschütterungen zurückzuführen, sondern auch auf eine unzureichende Bauweise. Obwohl die Türkei nach dem Erdbeben in İzmit 1999 ihre Baunormen überarbeitet hat, gibt es nach wie vor viele ältere Gebäude, die zuvor erstellt worden sind und somit eine unbekannte und oft ungenügende Erdbebensicherheit aufweisen. Die Ausgangslage ist in vielen Ländern ähnlich und trifft auch auf die Schweiz zu, da die Erneuerung der Bausubstanz in der Regel langsam vorangeht und die Ertüchtigung bestehender Gebäude sehr aufwendig sein kann. In türkischen Grossstädten wird zudem das Erdgeschoss oft als offene Ladenfläche mit wenigen Stützwänden gebaut. Solche wären aber für die Stabilität extrem wichtig. Ohne diese Stützwände kann das Erdgeschoss bei starker Bodenbewegung kollabieren und somit das gesamte Gebäude zum Einstürzen bringen.

Die Erdbeben verursachten zusätzlich weit verbreitete Stromausfälle und Kommunikationsstörungen, was es für Rettungs- und Aufräumteams schwierig machte, die betroffenen Gebiete zu erreichen und die Hilfsmassnahmen zu koordinieren. Gemäss Angaben des USGS ist zudem zu erwarten, dass aufgrund der Erschütterungen grosse Gebiete von Erdrutschen und Bodenverflüssigungen betroffen sind. Aufgrund von Bodenverflüssigungen verliert der Untergrund seine Festigkeit, was wie bei Erdrutschen zu zusätzlichen Schäden an Gebäuden, Strassen oder Infrastrukturen führt.

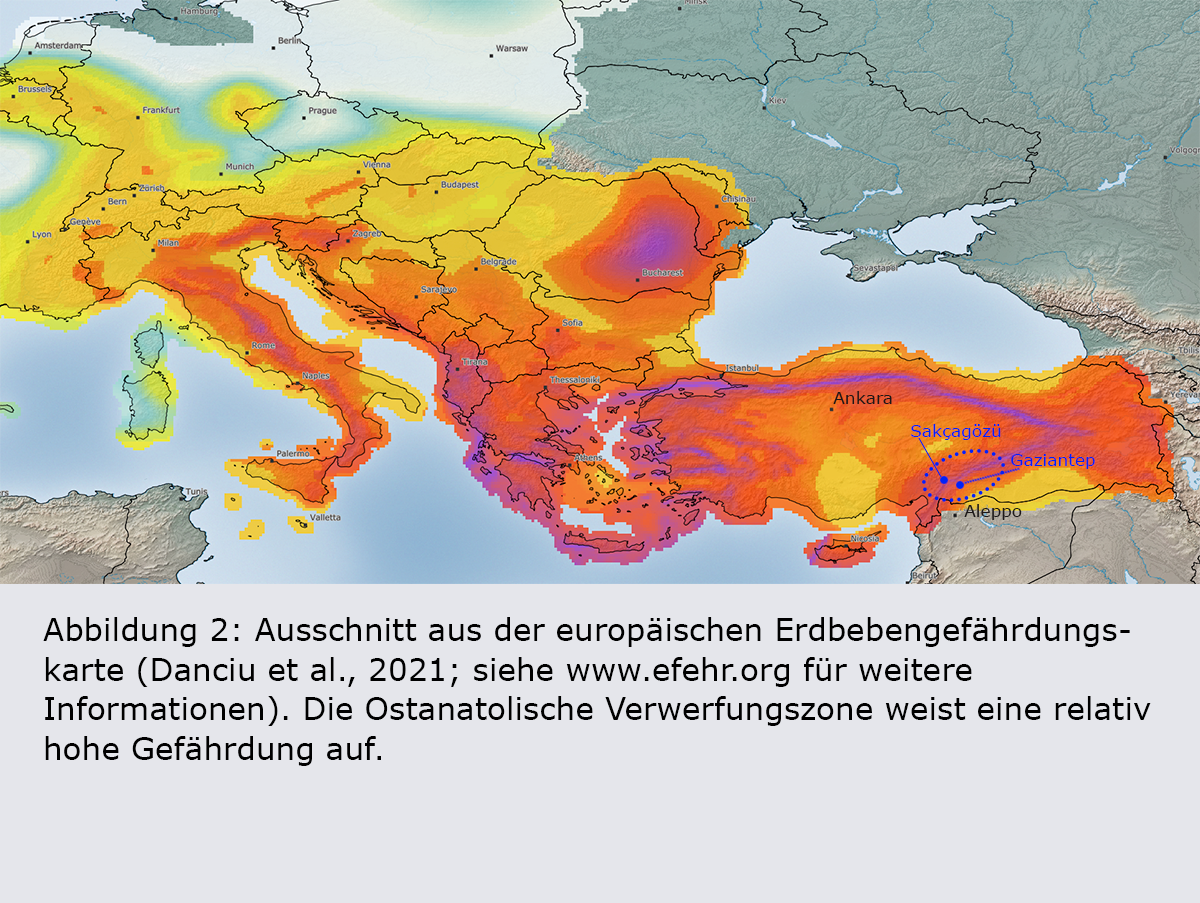

Die Region war in der Vergangenheit von mehreren starken Erdbeben betroffen. Das letzte vergleichbar starke Beben in der Region ereignete sich 1939 bei Erzincan auf der Nordanatolischen Verwerfung und hatte eine Magnitude von 7.8. Es war eines der schwersten Beben in der Türkei im 20. Jahrhundert und verursachte schwere Schäden in einigen Städten und Dörfern. Unmittelbar vor den zwei aktuellen Erdbeben in der Südtürkei lag die jährliche Wahrscheinlichkeit für ein Erdbeben mit einer Magnitude grösser als 7.7 in dieser Region bei 0.13% und für ein Erdbeben mit einer Magnitude grösser als 7.4 bei 0.25% (Danciu et al., 2021). Diese Wahrscheinlichkeit ist im europäischen Vergleich eher hoch, wie aus Abbildung 2 zu erkennen ist: die betroffene Region liegt im violett eingefärbten Bereich. Das Auftreten starker Erdbeben wie derjenigen des 6. Februar ist daher nicht unerwartet. Regionen mit tieferer Gefährdungsstufe sind in Abbildung 2 gelb eingefärbt.

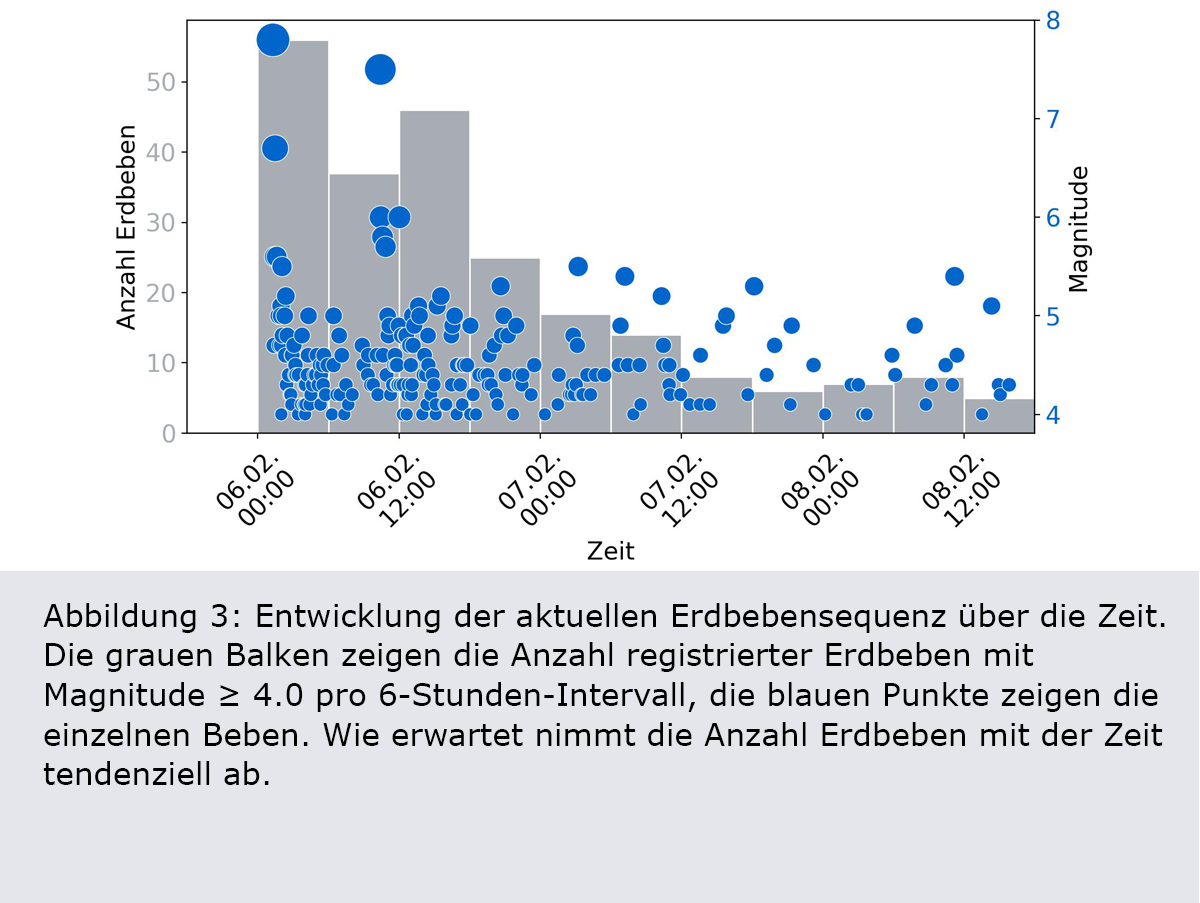

Nach einem grossen Erdbeben treten typischerweise weitere Erdbeben auf. Es ist dabei nicht auszuschliessen, dass weitere Beben von ähnlicher oder sogar grösserer Magnitude auftreten. Die meisten Nachbeben geschehen innerhalb weniger Minuten oder Stunden nach dem grössten Beben. Weitere Nachbeben können über Wochen bis Monate oder sogar Jahre eintreten, ihre Anzahl nimmt aber mit der Zeit tendenziell ab. Dieses Muster ist auch bei der aktuellen Sequenz klar zu erkennen, wie die grauen Balken in Abbildung 3 zeigen. Die erwartete Anzahl Erdbeben pro Tag liegt nach einer Woche bereits ca. 95%-97% tiefer als noch am ersten Tag. Dennoch kann es in seltenen Fällen erneut zu grossen Beben kommen.

06.02.2023

Schweres Erdbeben mit zahlreichen Nachbeben in der südlichen Zentraltürkei

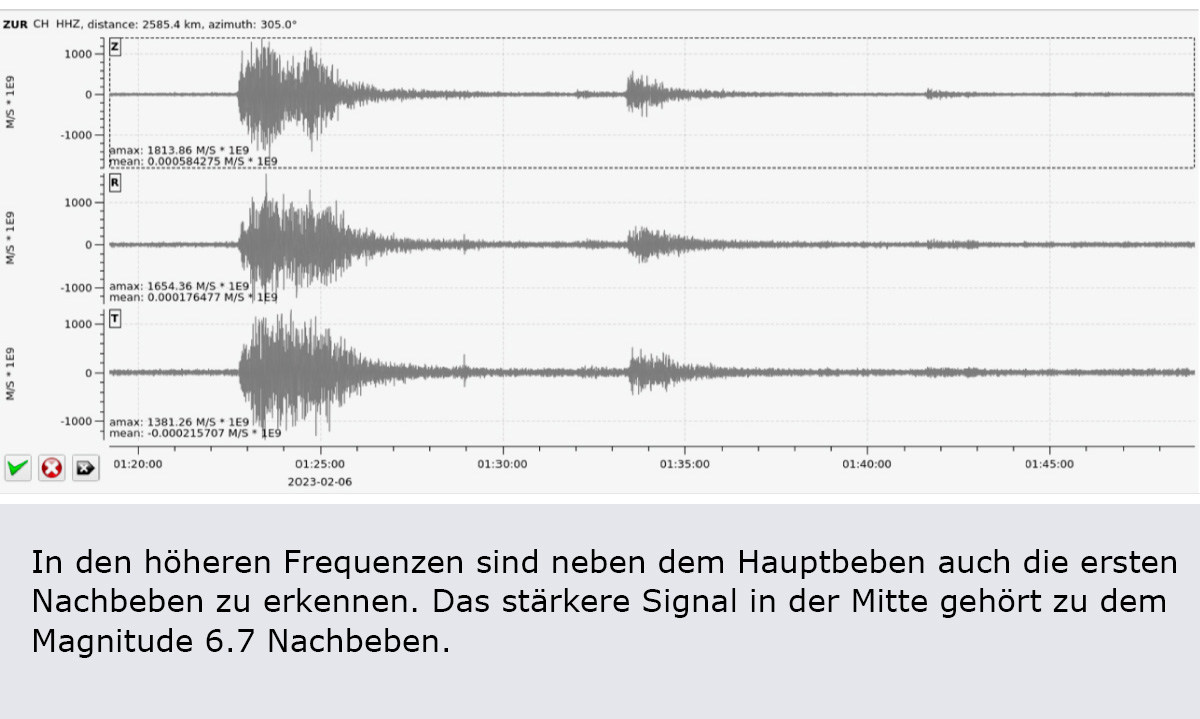

(aktualisiert) Am Montag, den 6. Februar 2023 um 02:17 Uhr Schweizer Zeit hat sich in der Nähe der Stadt Gaziantep in der südlichen Zentraltürkei, rund 50 km nördlich der syrischen Grenze, ein Erdbeben der Magnitude 7.8 ereignet. Dem Hauptbeben folgten bisher dutzende Nachbeben, die ebenfalls die Schadensschwelle erreichten. Darunter ein Beben der Magnitude 6.7, das sich 11 Minuten später ca. 30 km nördlich des Hauptbebens ereignete sowie ein Beben der Magnitude 7.5, welches am selben Tag um 11:47 Uhr auftrat. Nach ersten Erkenntnissen fand dieses starke Nachbeben auf der nach Westen abzweigenden Surgu-Verwerfung statt. Es vergrösserte den Schadensperimeter der Erdbebensequenz deutlich nach Nordwesten. Die Nachbeben-Tätigkeit wird – typischerweise mit abnehmender Intensität – voraussichtlich noch Wochen oder Monate anhalten, wobei auch mit weiteren Beben über der Schadensschwelle gerechnet werden muss. Es ist zudem nicht auszuschliessen, dass sich ein noch stärkeres Beben als das Hauptbeben ereignet, die Wahrscheinlichkeit dafür ist jedoch sehr klein.

Weiterlesen...Die schweren Beben waren von Israel bis Kroatien spürbar und haben in einer Region von etwa 400 auf 300 km zu schweren Schäden geführt. Bis Dienstagmittag waren bereits über 5’000 Todesopfer und 25‘000 Verletzte bekannt, davon etwa zwei Drittel in der Türkei und ein Drittel in Syrien. Diese Zahlen werden voraussichtlich noch weiter ansteigen.

Das Magnitude 7.8 Erdbeben hat in einer seismisch aktiven Region stattgefunden, in der sich die Anatolische, Arabische und Afrikanische Platte treffen. Nach bisherigen Erkenntnissen lag das Beben auf der vom Golf von Iskenderun in Richtung Nordosten verlaufenden Ostanatolischen Störung. Ein Beben dieser Grösse versetzt die Erdplatten entlang einer Verwerfung von 180 bis 200 km Länge um mehrere Meter. Der gesamte Bruchvorgang dauerte 30 bis 40 Sekunden, was eine Bruch-Fortpflanzungsgeschwindigkeit weit über Schallgeschwindigkeit ergibt. Die Bruchfläche reichte dabei von einer Tiefe von rund 20 km bis an die Erdoberfläche. Das Beben von letzter Nacht ist eines der stärksten bekannten Beben in der Region. Die bisher grössten historischen Beben mit Magnituden von ungefähr 7 haben in den Jahren 1138 und 1822 die Stadt Aleppo in Syrien komplett verwüstet. Das Beben von 1822 forderte einige zehntausend Todesopfer. Seit 1970 blieb es in der Region verhältnismässig ruhig mit nur drei Beben mit Magnituden von 6 oder mehr. Das grösste davon erschütterte die Region am 24. Januar 2020 mit einer Magnitude von 6.7.

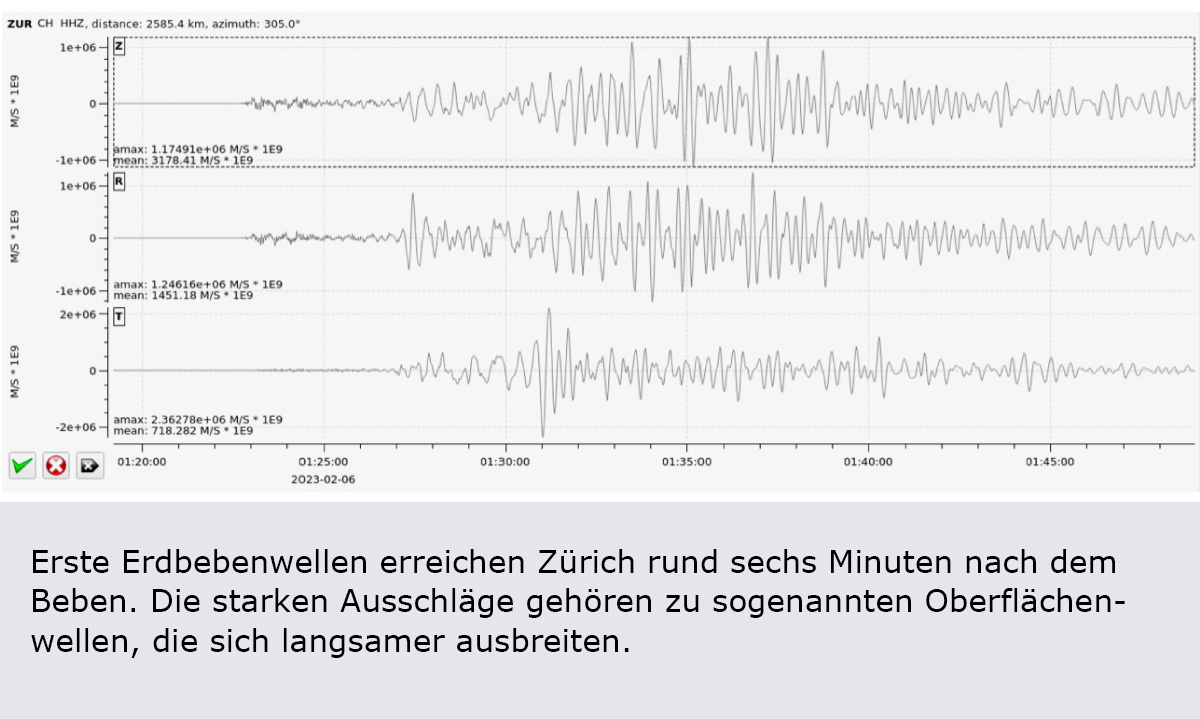

Die ersten Wellen (P-Wellen) der Beben in der Südosttürkei trafen mit einer Verzögerung von gut 5 Minuten in der Schweiz ein, die stärkeren, aber langsameren Oberflächenwellen legten die 2’700 km in etwa einer Viertelstunde zurück. Beim Hauptbeben von Montagnacht wurde die Erdoberfläche in der Schweiz um bis zu einem Zentimeter vertikal ausgelenkt – vergleichbar mit den Bodenbewegungen, die hierzulande nach dem Magnitude 9.2 Beben von Tohoku (Japan) im Jahr 2011 registriert wurden. Allerdings treffen in so grossem Abstand vom Erdbebenherd nur noch langperiodische Wellen ein: Das heisst, die Bodenoberfläche bewegt sich innerhalb von etwa zwei Minuten erst einen Zentimeter nach oben und dann wieder nach unten. Das ist mit geeigneten Seismometern deutlich messbar und kann zur Lokalisierung des Erdbebens wie auch zur Magnitudenbestimmung verwendet werden. Für uns Menschen sind diese Wellen aber weder spürbar noch haben sie irgendwelche Schadensfolgen.

01.02.2023

Erdbeben in der Schweiz im Jahr 2022

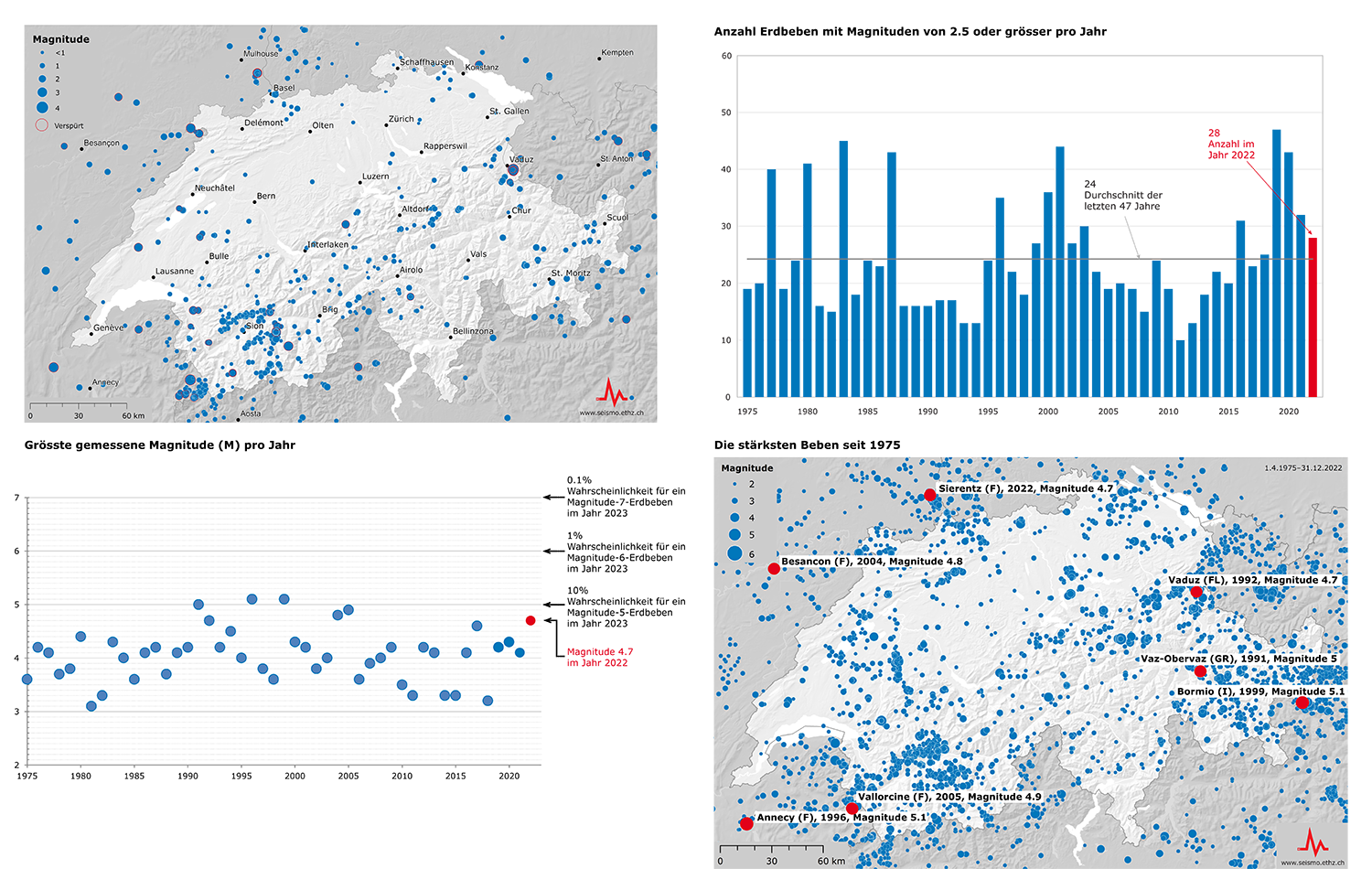

Der Schweizerische Erdbebendienst (SED) an der ETH Zürich zeichnete vergangenes Jahr rund 900 Erdbeben auf. Geprägt war die Erdbebenaktivität insbesondere durch Ereignisse im grenznahen Ausland wie dem Beben von Sierentz (F). Mit einer Magnitude von 4.7 handelt es sich um das fünfstärkste Beben im Aufzeichnungsgebiet, das sich seit Einführung moderner Messverfahren im Jahr 1975 ereignete. Die Bevölkerung nahm die Erschütterungen weiträumig wahr. Ebenfalls deutlich zu spüren waren Beben, die sich nahe Albstadt (D), Chamonix (F), Triesenberg (FL) sowie in der Haute-Ajoie (JU) ereigneten.

Weiterlesen...Mit rund 900 Erdbeben liegt die Zahl der aufgezeichneten Ereignisse etwas tiefer als in den letzten Jahren. 28 dieser Beben, und damit etwas mehr als im langjährigen Durchschnitt, wiesen eine Magnitude von 2.5 oder mehr auf. Sie liegen damit in einem Bereich, in dem sie wahrscheinlich für die Bevölkerung spürbar sind. Im Unterschied zu anderen Jahren trat 2022 keine bebenreiche Sequenz auf, was ein wesentlicher Grund für die etwas tiefere Anzahl Beben im Jahr 2022 ist. Solche Schwankungen in der Erdbebenaktivität sind üblich und lassen keine Schlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Mit dem Beben im Elsass bei Sierentz (F) am 10. September 2022 wurde das fünftstärkste Ereignis seit Beginn der modernen instrumentellen Erdbebenaufzeichnung im Jahr 1975 aufgezeichnet, das in der Schweiz oder im nahen Ausland auftrat. Es wies eine Magnitude von 4.7 auf und wurde in weiten Teilen der Schweiz verspürt. Beim SED gingen 11'000 Verspürtmeldungen aus der Bevölkerung ein – aktuell der Rekordwert. Es teilt sich den fünften Rang mit einem Beben gleicher Magnitude, das sich im Jahr 1992 nahe Vaduz (FL) ereignete. Die grössten Beben seit 1975 in der Schweiz und im grenznahen Ausland ereigneten sich 1996 bei Annecy (F) und 1999 bei Bormio (I) beide mit einer Magnitude von 5.1. An zweiter Stelle folgt das letzte Schadensbeben mit Epizentrum in der Schweiz, welches 1991 bei Vaz (GR) mit einer Magnitude von 5.0 auftrat, gefolgt von einem Beben bei Vallorcine (F) (2005, Magnitude 4.9) und einem bei Besançon (F) (2004, Magnitude 4.8).

Das Beben bei Sierentz (F) steht in Zusammenhang mit einer bekannten, seismisch aktiven tektonischen Struktur: dem Rheingraben. Dieser erstreckt sich von der Region Basel zwischen Schwarzwald und Vogesen Richtung Norden. Erdbeben sind in dieser Region nichts Aussergewöhnliches, dennoch tritt nur etwa alle zehn bis zwanzig Jahre ein ähnlich starkes Beben auf wie das vom September letzten Jahres. Historisch sind für dieses Gebiet auch grosse Schadensbeben dokumentiert wie jenes bei Basel 1356 mit einer Magnitude von 6.6. Während es in den darauffolgenden Jahrhunderten ungefähr alle fünfzig bis hundert Jahre zu einem Schadensbeben kam, ereigneten sich ab dem Jahr 1650 nur noch wenige grössere Beben. Anhand von historischen Belegen sowie paläoseismologischen Untersuchungen muss in der Region jedoch alle 2'000 bis 2'500 Jahre mit einem ähnlich starken Beben wie im Jahr 1356 gerechnet werden.

Das Epizentrum des zweitgrössten Bebens im Jahr 2022 lag bei Triesenberg (FL). Mit einer Magnitude von 3.9 war es nicht nur im gesamten Fürstentum Liechtenstein, sondern auch in der Schweiz bis nach St. Gallen und Chur deutlich spürbar. Von den über 700 Verspürtmeldungen gingen zudem einzelne aus den Regionen Schaffhausen, Zürich und Luzern ein. Das Beben ereignete sich nahe der Erdoberfläche und wurde daher direkt beim Epizentrum ziemlich heftig, in grösserem Abstand aber verhältnismässig schwach wahrgenommen. Etwa 20 Sekunden vor dem Hauptbeben am 1. September gab es ein Vorbeben der Stärke 2.1, das ebenfalls in der Nähe des Epizentrum deutlich zu spüren war. Im Anschluss traten zahlreiche, teils spürbare Nachbeben auf. Das grösste davon mit einer Magnitude von 3.1 ereignete sich am 14. Oktober. Ähnlich wie der Rheingraben gehört das St. Galler Rheintal zu den Gebieten mit erhöhter Erdbebengefährdung in der Schweiz. In den grenznahen Schweizer Gebieten ebenfalls deutlich wahrnehmbar waren ein Beben vom 9. Juli mit einer Magnitude von 4.2 nahe Albstadt (D) sowie eines bei Chamonix (F) mit einer Magnitude von 3.7, das sich am 25. September ereignete.

Neben diesen Beben im grenznahen Ausland wurde ein Nachbeben der Erdbebensequenz in der Haute-Ajoie (JU), die Ende 2021 ihren Anfang nahm, mit einer Magnitude von 3.1 insbesondere im Jura deutlich verspürt. Darüber hinaus gingen für ein Beben der Magnitude von 1.6 bei Monthey (VS) am 25. Oktober ungewöhnlich viele Verspürtmeldungen ein. Personen können ein Erdbeben dieser Stärke normalerweise nicht verspüren. Die Ursache für die deutliche Wahrnehmung dieses Bebens ist zum einen der Zeitpunkt am späteren Abend sowie seine geringe Herdtiefe von ungefähr einem Kilometer unter der Erdoberfläche.

Von den fünf grössten Beben seit Bestehen des instrumentellen Messnetzes richtete glücklicherweise nur jenes bei Vaz (GR) in der Schweiz kleinere Schäden an. Schadenbringende Beben sind somit selten, werden aber auch in Zukunft auftreten. Bisher ist wenig darüber bekannt, welche Auswirkungen Beben auf Menschen und Gebäude heute haben könnten. Diese lassen sich künftig mithilfe des ersten öffentlich zugänglichen und bisher fundiertesten Erdbebenrisikomodells für die Schweiz abschätzen. Das vom SED in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Umwelt (BAFU), dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS), der EPFL und weiteren Partnern aus der Industrie entwickelte Modell wird am 7. März 2023 der Öffentlichkeit vorgestellt.