30.01.2025

Erdbeben im Jahr 2024

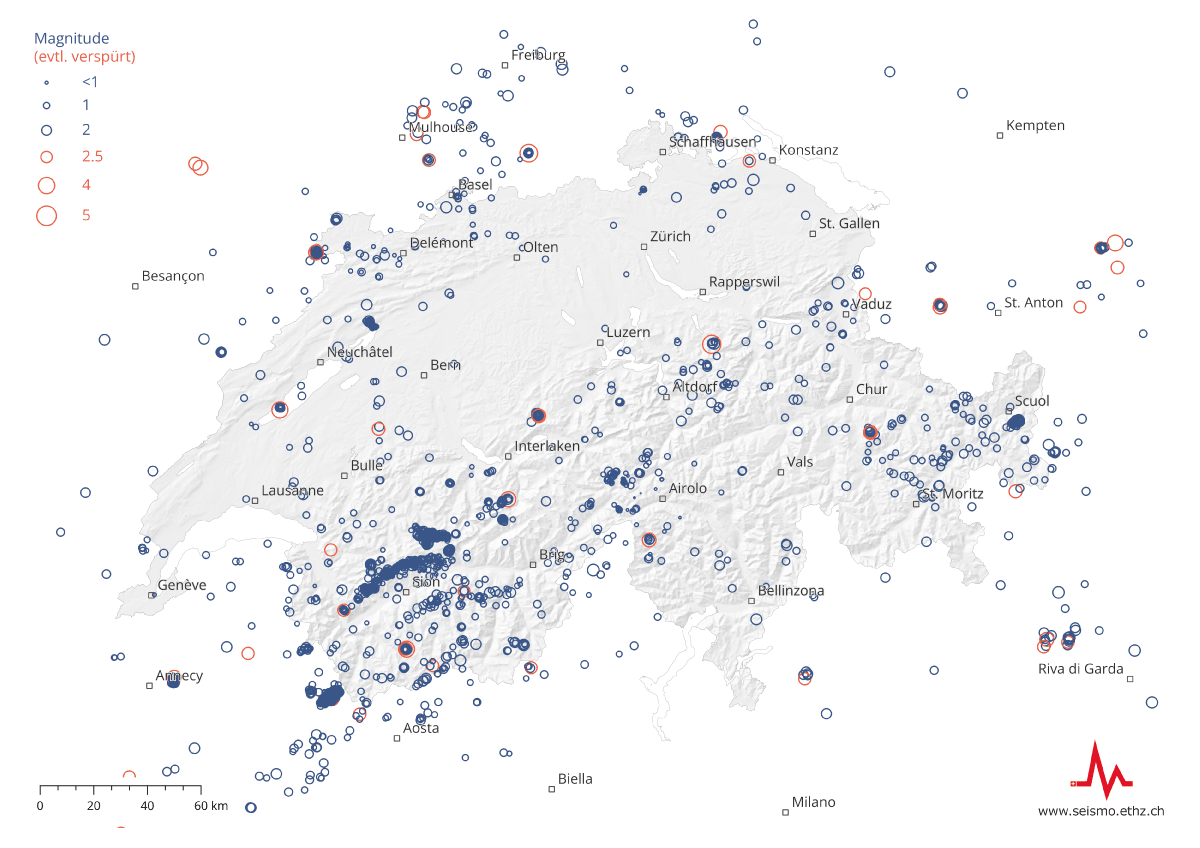

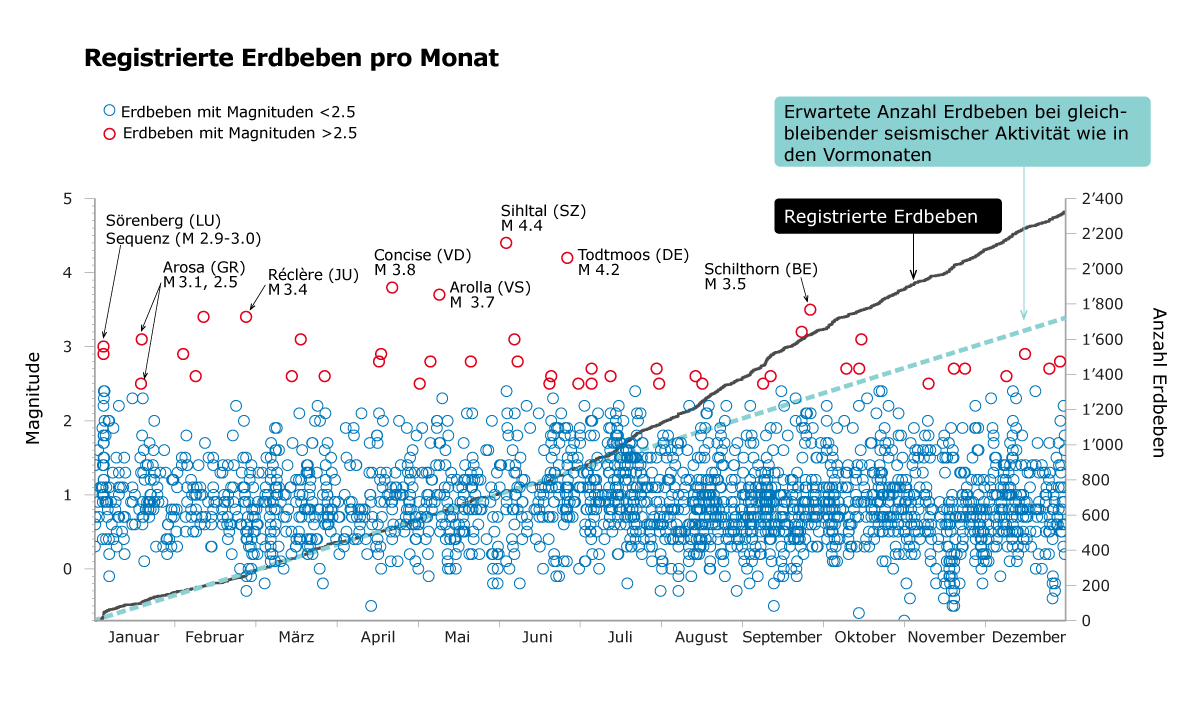

Das Jahr 2024 ist ein Rekordjahr: Mit rund 2’300 aufgezeichneten Erdbeben in der Schweiz und dem grenznahen Ausland wurde der bisherige Höchstwert von 1’660 Erdbeben im Jahr 2019 deutlich übertroffen. Die Gründe für diesen Rekord sind vielfältig und noch nicht abschliessend geklärt. Nebst aktiven Erdbebensequenzen, einem dichten Messnetzwerk und verbesserten Auswertungsmethoden könnten auch externe Einflüsse wie die Gletscherschmelze im Hochgebirge oder heftige Niederschläge im Frühsommer eine Rolle gespielt haben. Von den 2’300 Erdbeben erreichten 47 eine Magnitude von 2.5 und mehr und zwei Beben eine Magnitude von über 4.0. Das stärkste Erdbeben ereignete sich am 4. Juni im oberen Sihltal (SZ) mit einer Magnitude von 4.4.

Die Schweiz ist ein Erdbebenland. Im Jahr 2024 hat der Schweizerische Erdbebendienst (SED) an der ETH Zürich so viele Erdbeben wie nie zuvor seit Beginn der instrumentellen Messungen registriert. Zur ungewöhnlich hohen Anzahl an Erdbeben in diesem Jahr trugen unter anderem verschiedene Erdbebensequenzen bei. In den französisch-italienischen Alpen rund um die Grandes Jorasses (F/I) wurden wenige Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt allein 370 Beben registriert. Weiterhin aktiv waren die Sequenz bei Réclère im Jura und an der Lenk (BE) sowie jene im Schweizer Grenzgebiet bei Mulhouse (F), Sierentz und Singen (DE). Der Ausbau des seismischen Netzwerkes und verbesserte Auswertungsmethoden ermöglichen es zudem, Erdbeben mit kleineren Magnituden immer zuverlässiger zu erfassen.

Erdbeben entstehen durch einen plötzlichen Spannungsabbau entlang von Brüchen in der Erdkruste. Externe Einflüsse können die Spannungsverhältnisse im Untergrund zusätzlich beeinflussen. Besonders Wasser hat das Potenzial, die tektonischen Vorgänge auf unterschiedliche Weise zu verändern. Angesichts der deutlichen Zunahme der Erdbeben ab dem Frühsommer untersucht der SED, ob und in welchem Ausmass die verstärkte Gletscherschmelze oder die intensiven Niederschläge die Erdbebenrate im Jahr 2024 beeinflusst haben.

Das stärkste Erdbeben 2024

Das grösste Beben im Jahr 2024 ereignete sich am 4. Juni um 02:34 Uhr im oberen Sihltal (SZ), in der Region des Ochsenboden. Es war das stärkste Erdbeben in der Schweiz seit 2017 (Urnerboden-Beben, Magnitude 4.6) und zählt zu den stärksten der letzten 40 Jahre. Die rund 370 Meldungen aus der Bevölkerung beschränkten sich auf einen vergleichsweisen kleinen Umkreis von weniger als 30 Kilometern. Dies ist einerseits auf die geringe Tiefe von etwa 1 bis 2 Kilometern zurückzuführen, andererseits darauf, dass sich das Beben in den frühen Morgenstunden ereignete, als viele noch schliefen. Typisch war auch der Knall, den zahlreiche Personen in der Nähe des Epizentrums wahrnahmen. Dieser entstand, als sich die Vibrationen des Erdbodens auf die Luft übertrugen und sich in hörbare Schallwellen umwandelten. Das Erdbeben verursachte vereinzelt leichte Schäden (kaputte Fensterscheiben, Haarrisse und abgeplatzter Verputz). Möglicherweise löste es zudem einen kleinen Erdrutsch in der Nähe des Epizentrums aus, begünstigt durch die vorangehenden Regenfälle. Ähnliche flache Ereignisse wurden in dieser Region, die durch stark zerklüftetes Karstgestein geprägt ist, bereits früher aufgezeichnet.

Weitere verspürte Erdbeben

Das zweitstärkste Erdbeben erreichte eine Magnitude von 4.2 und ereignete sich in der Nacht des 27. Juni, etwa 15 Kilometer nördlich der Schweizer Grenze im Schwarzwald bei Todtmoos (DE). Es war im nördlichen Aargau deutlich spürbar und weckte Teile der Bevölkerung aus dem Schlaf. Die 2’700 Meldungen stammten vor allem aus den Kantonen Basel-Landschaft und Schaffhausen sowie aus dem nördlichen Aargau.

Alle weiteren Erdbeben im vergangenen Jahr hatten Magnituden von unter 4.0. Am 22. April ereignete sich bei Concise (VD) ein Erdbeben mit einer Magnitude von 3.8, das vom Epizentralgebiet bis nach Lausanne und Bern spürbar war. Am 9. Mai bebte die Erde westlich des Lac de Dix (VS) mit einer Magnitude von 3.7. Ein weiteres Beben folgte am 26. Juni nahe dem Schilthorn (BE) mit einer Magnitude von 3.5. Während das Beben beim Schilthorn nur lokal verspürt wurde, waren die Erschütterungen des Bebens beim Lac de Dix in den Walliser Südtälern und auf den weichen Sedimentböden im Rhonetal bis nach Brig gut zu spüren. Insgesamt gingen für dieses Beben rund 1’000 Meldungen aus der Bevölkerung ein. Weitere lokal spürbare Erdbeben ereigneten sich im Zuge der Réclère-Sequenz (JU), bei Sörenberg (LU), Arosa (GR), Fribourg (FR), Martigny (VD) und im Val Bavona (TI) mit Magnituden im Bereich von 2.8 bis 3.4.

Zum Herunterladen verfügbar

Grafiken

Anzahl Erdbeben mit Magnituden von 2.5 oder grösser pro Jahr

Grösste gemessene Magnitude pro Jahr

Alle aufgezeichneten Erdbeben von 1975 bis 2024 und den historischen Erdbeben der Schweiz

Animationen

Erdbeben seit 1975 und die zehn grössten