02/07/2025

La fonte des glaciers accroît l’activité sismique sous le massif du Mont-Blanc

Depuis une dizaine d’années, on enregistre de nombreux tremblements de terre de faible ampleur récurrents dans la région du massif du Mont-Blanc. Pour la première fois, une nouvelle étude établit un lien entre les changements liés au climat dans les hautes montagnes recouvertes de glaciers et une augmentation de l’aléa sismique locale. Les connaissances acquises par les chercheurs et chercheuses du Service Sismologique Suisse (SED) à l’ETH de Zurich, du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) à Montpellier et de l’Institut des Sciences de la Terre (ISTerre) à Grenoble sont primordiales pour prévenir les risques naturels dans les régions de haute montagne et arctiques du monde entier.

Situé au carrefour de la France, de l’Italie et de la Suisse, le massif du Mont-Blanc comprend en plus du Mont-Blanc dix autres sommets de 4000 mètres, dont la chaîne des Grandes Jorasses, sous laquelle seuls des séismes isolés avaient été enregistrés jusqu’à présent. Cependant, depuis l’automne 2015, une séquence sismique bien marquée et persistante y est active. On constate que les séismes suivent un schéma saisonnier clair et qu’ils sont particulièrement fréquents en automne.

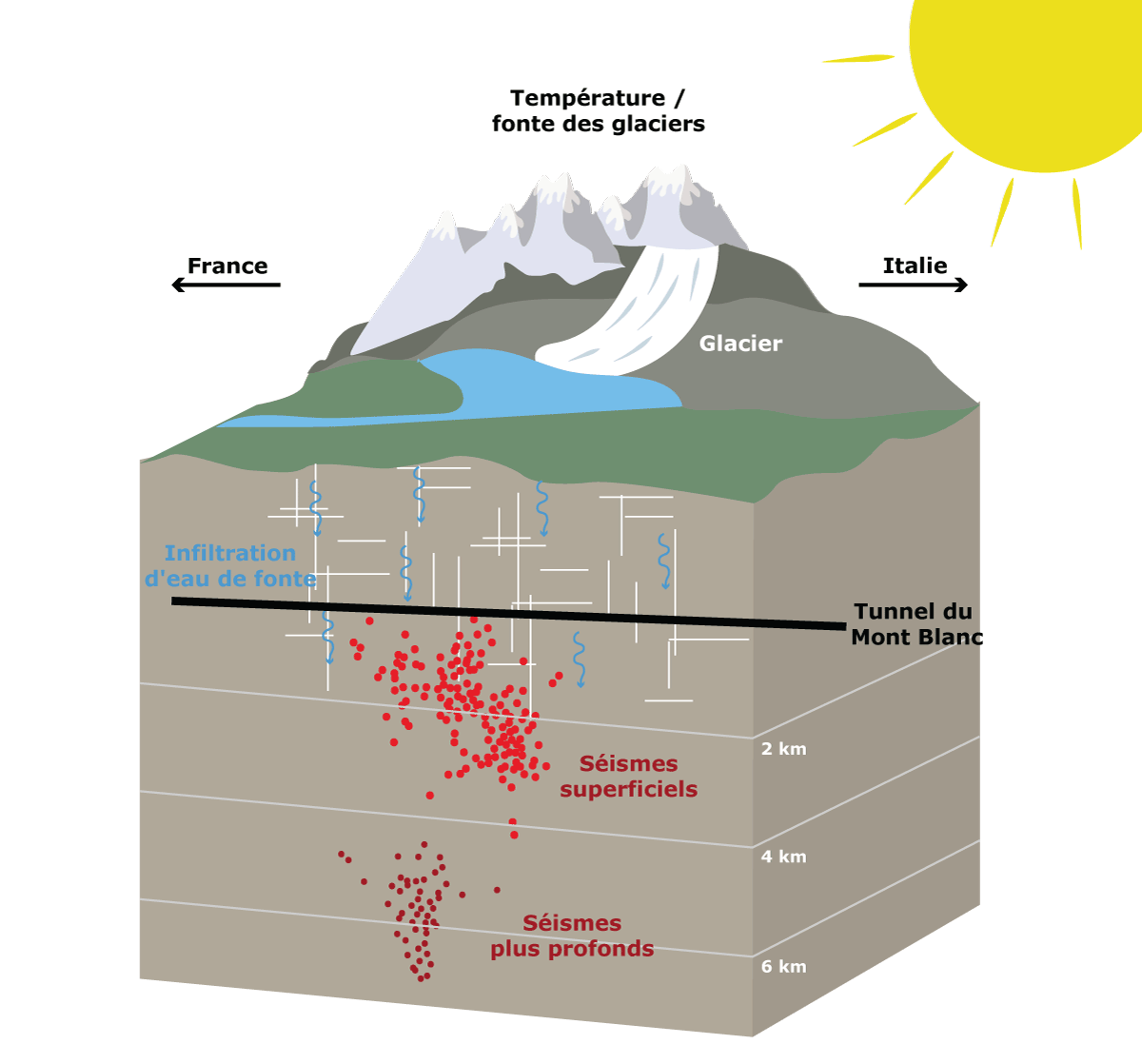

L’étude attribue l’augmentation de l’activité sismique à l’influence croissante du changement climatique en haute montagne. Dans ces régions, les vagues de chaleur font fondre le permafrost et accélèrent la fonte des glaciers, augmentant la fréquence des éboulements de rochers. Les voies d’infiltration de l’eau de fonte sont ainsi changées, ce qui influe sur la pression interstitielle jusque dans les formations rocheuses profondes et modifie les rapports des contraintes dans le sous-sol. Il en résulte une activité sismique accrue dans des régions où aucun séisme n’avait été observé jusqu’à présent.

La fonte des glaciers et le dégel du permafrost amènent l’eau de fonte à s’enfoncer dans la Terre par de nouveaux chemins. Les séismes superficiels sont le résultat des écoulements d’eau de fonte de l’année dernière tandis que les séismes plus profonds sont provoqués par les écoulements remontant à deux ans.

La force de l’eau de fonte

Sous le massif du Mont-Blanc et des Grandes Jorasses, la roche comprend une zone de faiblesse perméable à l’eau, qui s’étend sur au max. 600 mètres de large, et facilite l’infiltration de l’eau de fonte. L’étude montre que, le long de cette zone affaiblie sur le plan tectonique, de l’eau de fonte jeune et froide provenant des glaciers situés approximativement 2 500 mètres plus haut s’infiltre dans le tunnel du Mont-Blanc au bout d’environ 70 jours. Les séismes se concentrent le long de la zone de faiblesse à des profondeurs pouvant atteindre huit kilomètres sous le niveau du tunnel. Les modélisations des chercheurs et chercheuses montrent que l’eau de fonte qui s’y infiltre augmente la pression interstitielle avec un décalage de plusieurs mois, voire de plusieurs années, et peut renforcer l’activité sismique. La pression interstitielle affaiblit la contrainte tectonique stabilisatrice qui agit verticalement sur les surfaces rocheuses. Les contraintes de cisaillement parallèles à ces surfaces peuvent ainsi se dissiper plus facilement, provoquant des séismes.

Augmentation de l’aléa sismique local

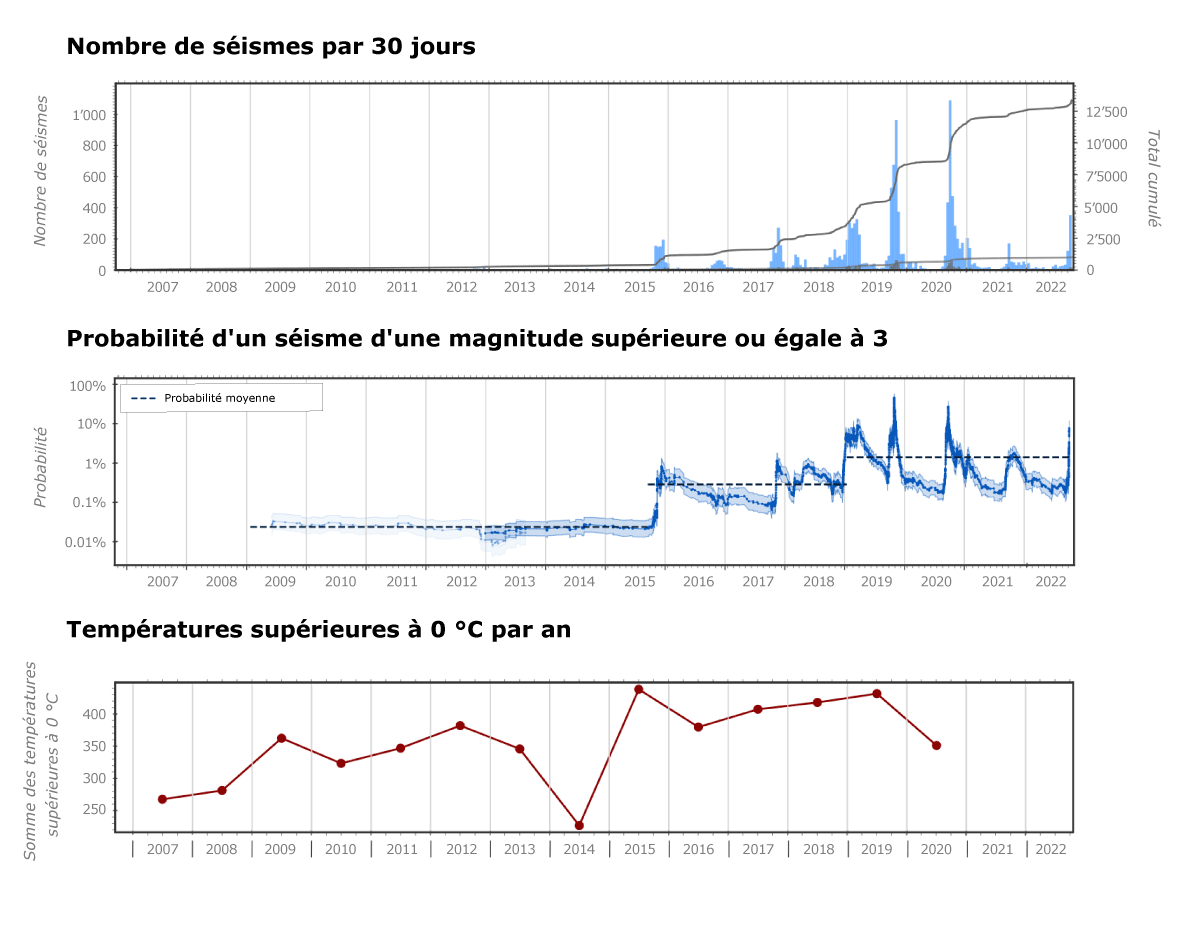

L’équipe de recherche a utilisé un procédé moderne pour détecter et étudier plus de 12 000 microséismes survenus sous les Grandes Jorasses entre 2006 et 2022. Les analyses montrent que l’aléa sismique est dix fois plus élevé depuis 2015 qu’auparavant. L’augmentation de l’aléa sismique à court terme durant les mois froids, de l’automne au printemps, est encore plus spectaculaire : il peut être temporairement multiplié par un facteur maximal de 10 000. Cet aléa décrit la probabilité qu’un séisme d’une certaine magnitude se produise dans un court laps de temps. L’étude a examiné la probabilité qu’un séisme de magnitude 3 ou plus se produise dans les prochaines 24 heures. Pendant la saison froide – c’est-à-dire lors de phases d’activité sismique accrue – cette probabilité peut dépasser dix pour cent. Cela signifie qu’en moyenne, un séisme de cette magnitude pourrait être attendu tous les dix jours. C’est au cours d’une telle phase de forte activité qu’a eu lieu, en mars 2019, le séisme le plus fort de la séquence, avec une magnitude de 3.1, ce qui confirme les résultats de l’étude.

Cependant, l’étude ne peut représenter de manière fiable que l’évolution relative de l’aléa sismique. Des recherches complémentaires seraient nécessaires pour pouvoir indiquer des valeurs absolues fiables.

Depuis 2015, les températures au-dessus du point de congélation ont considérablement augmenté. Parallèlement, l’activité sismique s’est beaucoup accrue, comme le risque sismique local, en particulier de l’automne au printemps.

Améliorer la prévention des tremblements de terre

Des variations saisonnières de l’activité sismique suite à des changements de la pression interstitielle ont déjà été observées dans d’autres régions du monde. Cependant, c’est la première fois qu’une étude prouve que ce phénomène, favorisé par le changement climatique, peut entraîner une augmentation significative de l’aléa sismique local.

Cette conclusion est cruciale pour améliorer la prévention des tremblements de terre dans les régions alpines, qui pourraient être davantage confrontées à des tremblements de terre dus aux changements climatiques à l’avenir. Le massif du Mont-Blanc n’est pas le seul dans ce cas. D’autres régions de haute montagne ou arctiques du monde entier sont également concernées.

Lien vers l’étude

Simon, V., Kraft, T., Maréchal, J.-C., Helmstetter, A., & Diehl, T. (2025). Climate-change-induced seismicity: The recent onset of seasonal microseismicity at the Grandes Jorasses, Mont Blanc Massif, France/Italy. Earth and Planetary Science Letters, 666, 119372. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2025.119372

Article dans Science (en anglais):

https://www.science.org/content/article/global-warming-triggering-earthquakes-alps